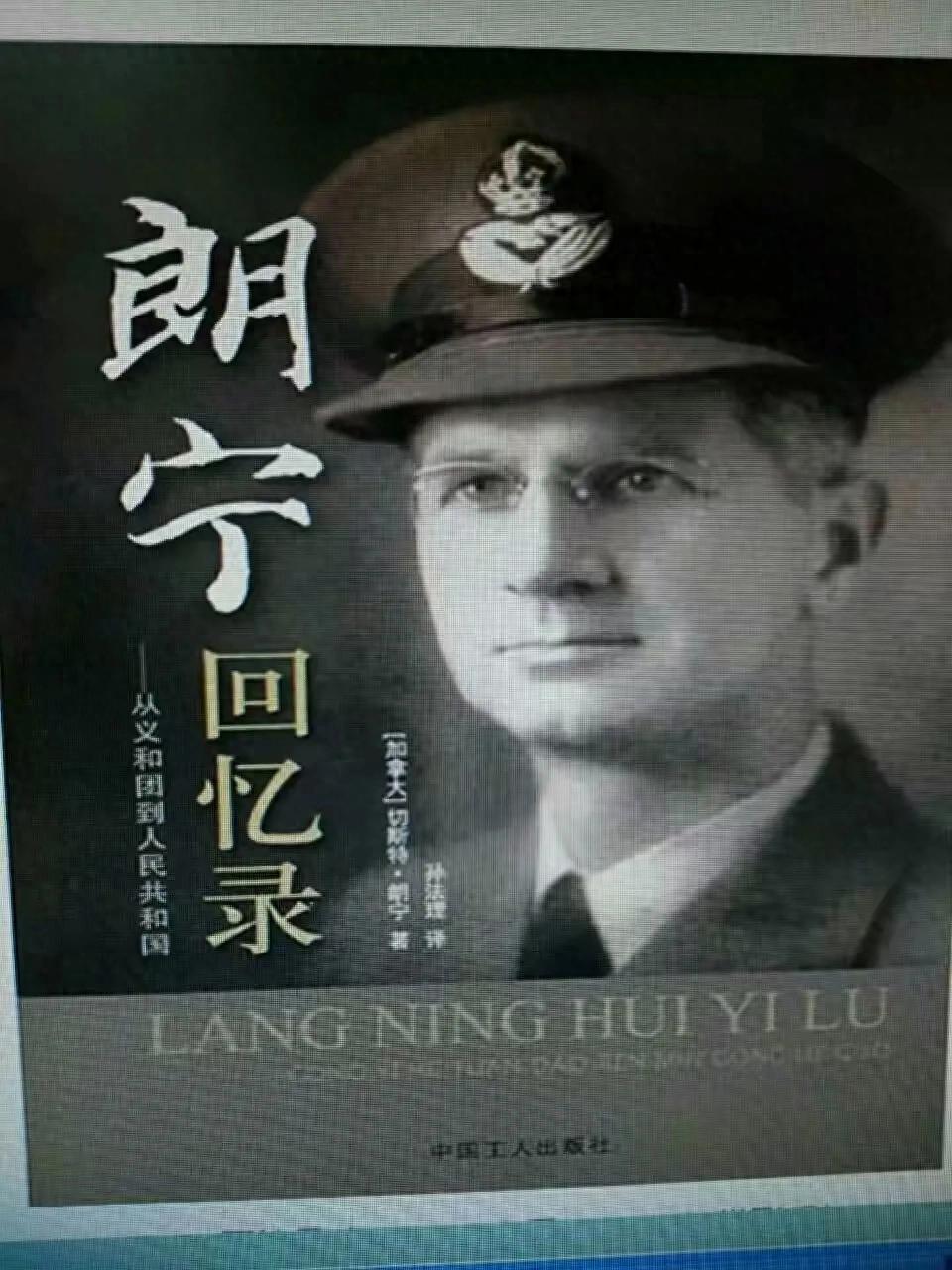

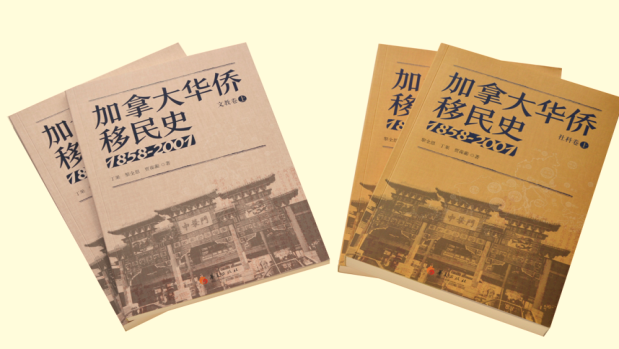

2025年7月30日老年茶室宾客云集,《加拿大华侨移民史(1858-2001)》最年轻的作者贾葆蘅在茶室开始她的演讲,讲座主持人是康龄中心主席张卫国教授。远道来的嘉宾有全球化智库CCG副秘书长刘宇先生、UBC大学访问学者龚健博士、UBC大学王乐天博士、《加拿大商报》副主编黄学昆先生、著名作家和文学评论家郑南川先生、著名艺术家鸿石女士、著名诗人心漫女士,以及温州大学华侨研究院硕士宇亭女士等,他(她)们都是加拿大著名华人作家和研究加华历史的学者。《加拿大华侨移民史(1858-2001)》是由黎全恩(David Chuenyan Lai)、丁果、贾葆蘅三位学者合著的四卷本学术巨著(社科卷、文教卷各两册),全书约165万字,耗时十多年完成,于2022年5月由中国华夏出版社出版。该著作被誉为加拿大华人移民史研究的里程碑!其内容见证了加拿大华人历史研究的酸甜苦辣,其深度与广度具有“拓荒”意义。该书已被中国和国外多所图书馆收藏。

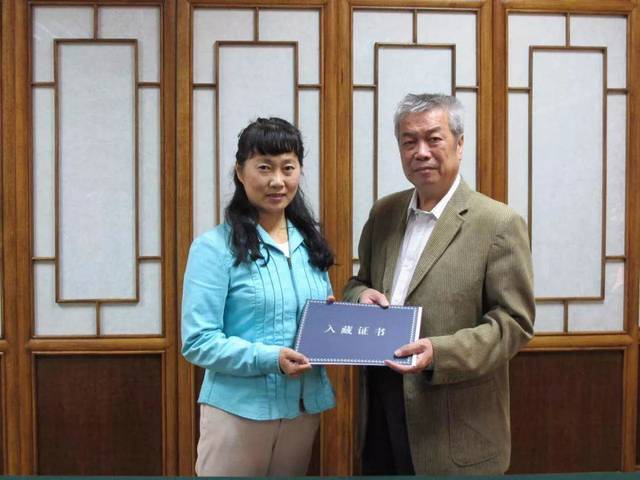

(图 现代文学馆馆长陈建功向贾葆蘅(左)颁发入藏证书)

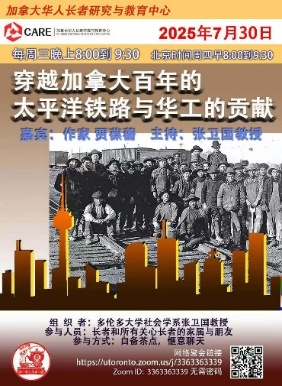

加拿大太平洋铁路与华工的贡献

加拿大主流历史长期忽视华人移民与原住民的贡献,将华人简化为“廉价劳工”而非建设者。《加拿大华侨移民史》首次将华人移民史置于加拿大建国史框架中,强调华人自1858年淘金潮、太平洋铁路建设时期起即深度参与国家奠基,还原其作为“国家缔造者”的身份。

加拿大太平洋铁路东起大西洋岸边的城市蒙特利尔,西至太平洋岸边卑诗省的温哥华,全长3800公里。其中最艰险的穆迪港(Port Moody)至老鹰山口(Eagle Pass)一段,绝大部分是由华工完成。贾葆蘅指出:太平洋铁路建设带来加拿大城市和和经济的大发展。

今年是加拿大太平洋铁路建成140周年。一座加拿大铁路华工纪念碑,2025年6月23日在加拿大首都渥太华的唐人街里正式揭幕。其基座以中、英、法文刻有铭文:以此纪念碑向1880至1885年间为加拿大铁路献出青春和生命的1.7万名华工致敬。

每个加拿大人都应当记住华工修路的故事,我们的先辈代表修长城的民族,在加拿大创造了奇迹,使我们在异乡他国立足了脚跟,挺起了腰板。

(下图渥太华唐人街铁路华工纪念碑)

华侨移民史作家的集体辉煌创作

《加拿大华侨移民史1858-2001》的作者们在写作前,进行了跨学科实地调研。他们使用新的研究方法与史学创新,走出了一条新路。黎全恩教授(“加拿大唐人街研究之父”)走遍全加华埠,参与温哥华、多伦多等地牌楼规划,将地理学与历史学结合;丁果先生深入原住民聚居区发掘华人与原住民互动的史料;贾葆蘅系统整理八大唐人街档案,填补侨社内部史料空白,还原被遮蔽的历史真相。今天加拿大华人踏出的每一步都在书写新的历史,而连接先辈的纽带更需以真相铸就。 未来若能将此研究成果转化为公共历史资源,真正实现“正本清源”,为多元文明对话种下包容的种子。

(图 《加拿大华侨移民史1858-2001》)

加拿大华侨移民史的特色

贾葆蘅在讲演指出,加拿大主流历史长期忽视华人移民与原住民的贡献。本书首次将华人移民史置于加拿大建国史框架中,强调华人自1858年淘金潮、太平洋铁路建设时期起即深度参与国家奠基,还原其作为建设者、保卫者、国家缔造者的身份。

此前加拿大华侨移民历史研究多止步于1980年代 ,而本书延伸至2001年。详细记录上世纪90年代香港地区、台湾地区、中国大陆及东南亚移民潮,以及新移民对加拿大社会结构、经济文化的重塑。

作者团队一直把调查研究放在首位。他们实地考察全加40余个华埠,梳理侨团档案、政府文件、报刊、口述史等,90%为一手资料。例如:发现1880年代修建天平洋铁路华工黄笃生日记里面的文学色彩,这将加拿大华侨文学史起点提前20年,推翻了“早期华工皆无文化”的错误观点。

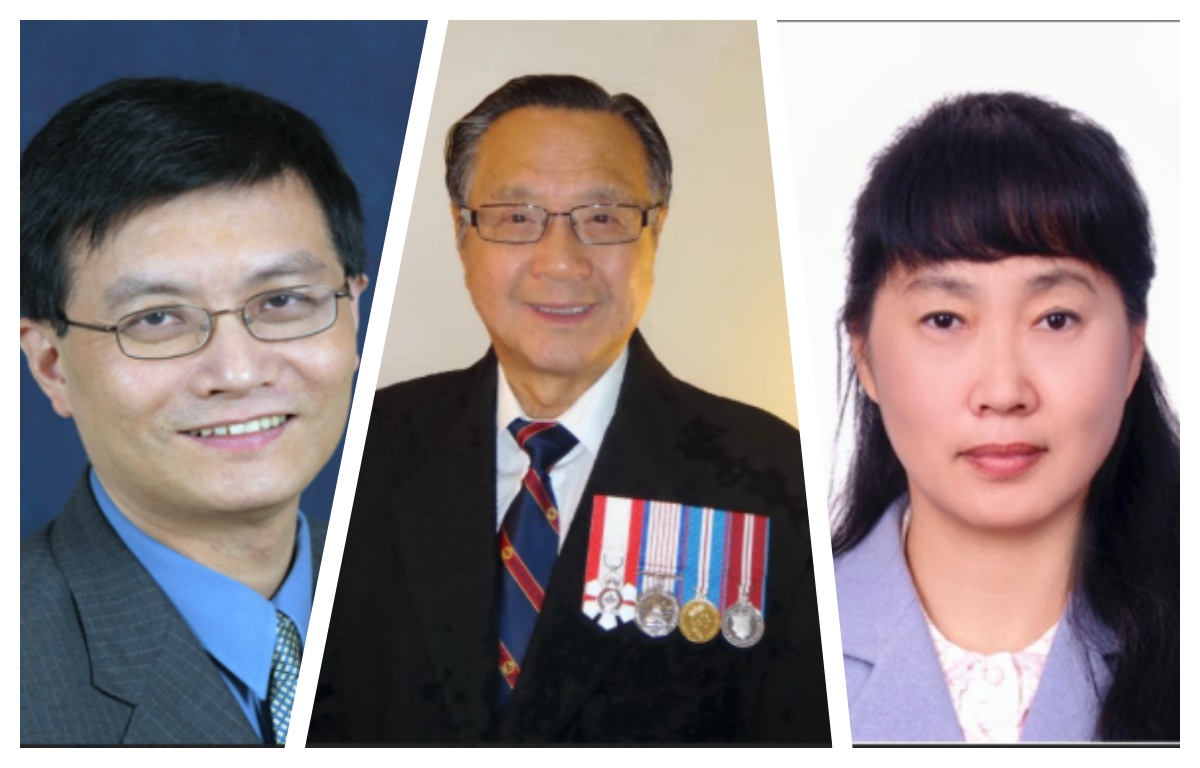

(图 作家丁果、黎全恩、贾葆蘅 )

故乡人登临加国承前启后携手同行

枫叶流丹,梅花竟秀。作家贾葆蘅的出色讲演,以事实为依据,生动感人,让人耳目一新。这是一堂生动的加拿大华侨史的教育课。她的报告不仅增加了大家的历史知识,更增强了我们的文化认同。我们加拿大华侨要一代接一代奋勇前行。我们期待加拿大华侨史的英文版和我们尽快见面。

(图 温哥华千禧门)