美国保守派青年领袖查理·柯克在犹他州演讲时遇刺身亡,本应是一起悲剧,却迅速演变为一场社会大乱斗:有人哀悼,有人嘲讽,更有人因此丢掉工作。需要特别提醒的是,在美中国留学生千万不要参与相关网络讨论,美国官员已明确表示,若外国人在网上对这起刺杀事件进行赞扬、合理化或调侃,可能会带来签证乃至遣返风险。所谓“言论自由”的国度,眼下正上演一出全民举报的荒诞剧。

9月10日,美国保守派青年领袖查理·柯克在犹他州一场演讲中中弹身亡。现场观众超过3000人,活动原本是他最擅长的“证明我错了”互动环节,没想到话音未落,枪声骤然响起。

柯克只有31岁,却已经是美国右派的代表人物之一。他创立“美国转折点”(Turning Point USA),在校园里鼓动青年保守主义思潮;他口无遮拦、言辞激烈,经常挑动敏感议题。有人爱他,把他当成言论自由的斗士;也有人恨他,视之为仇恨的传播者。

更讽刺的是,柯克生前曾说:“每年出现一些枪支死亡,是值得的持枪代价。”如今自己倒在枪下,成了代价本身,不少人讥讽这是“宿命的殉道”。

舆论随之撕裂:右派哀悼、愤怒,甚至呼吁报复;左派谴责暴力,但又有人暗示柯克“咎由自取”。一场政治谋杀,成了美国社会分裂的放大镜。

如果说柯克的死本身已足够震撼,那么接下来的社会反应,才真正把这场悲剧推向荒诞。

不到24小时,美国各地开始出现因网络言论而丢掉工作的案例:

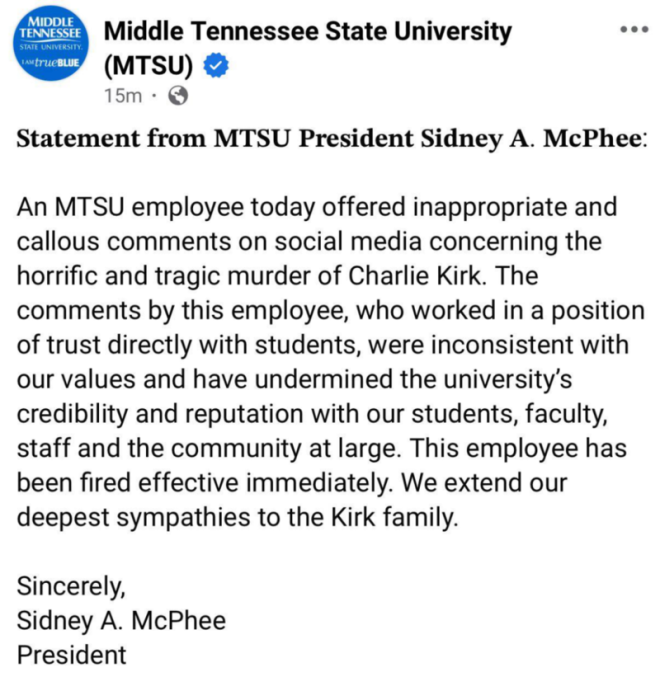

在中田纳西州立大学,学生事务助理主任 Laura Sosh-Lightsy在脸书写下:“看来查理说出口的话成了他的命运。仇恨滋生更多仇恨。零同情。”不到一天,校长便发表声明,称这番言论“冷酷无情、不符合价值观”,当场解雇。

在NFL卡罗来纳黑豹队,一名公关人员因为发了几句不当评论,被球队火速开除。亚特兰大儿童医疗中心的员工、辛辛那提一家烤肉餐厅的老板,也因为在社交平台调侃柯克之死,被迫离职。

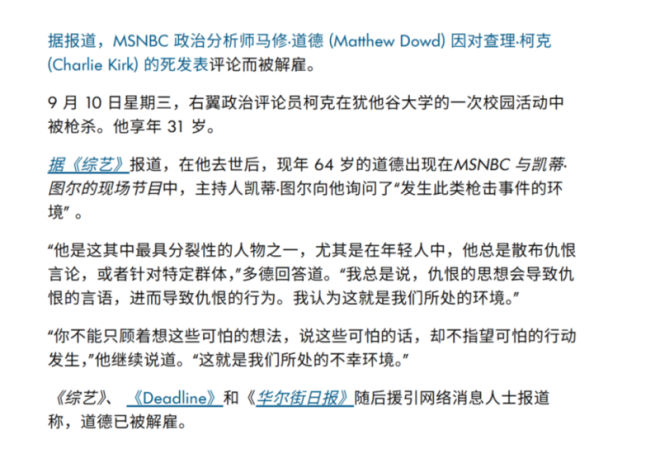

主流媒体人也未能幸免。MSNBC的政治分析师Matthew Dowd在节目里形容柯克是“美国当下最具分裂性的人物之一,经常发出针对特定群体的仇恨言论”,并表示仇恨指只会滋生更多仇恨,继而导致仇恨的行动。话音刚落,台里宣布解雇他,理由是言论不当、缺乏同理心。

截至目前,至少已有十多个机构、公司或学校,对员工“调侃柯克”的言论作出处分,开除、停职或公开道歉。美国的“解雇潮”来得如此之快,几乎席卷全社会。

律师们也忙得不可开交。有劳工律师表示,过去48小时她接到大量咨询,都是雇主来问:该如何处理员工在社交媒体上的言论?她提醒企业:“主动预防比被动处理更安全。”在她看来,社交媒体成了职场的高危地带,“一个不受欢迎的观点,足以毁掉公司的声誉、股价或销售。”

法律专家指出,美国宪法第一修正案保护的是公民免受政府的言论审查,但并不约束私营企业。换句话说,员工在网上的言论虽然合法,却未必能免于雇主的惩处。

大多数州实行“随意雇佣”(at-will employment)原则,雇主几乎可以在不违法的前提下随时解雇员工,只要理由不是种族、性别歧视。即便是“私人账号”上的评论,也可能成为雇主“开刀”的借口。

围绕这场解雇风潮,美国社会迅速分成两派:

支持者认为,这些人是在为自己的言论付出代价。庆祝或嘲笑一起政治暗杀,已经突破了社会的道德底线。言论自由,并不意味着“免于后果的自由”。雇主公开声明也往往强调:这些言论“冷酷无情”“与公司价值观不符”,继续容忍只会毒化工作环境。还有声音指出,若对“庆祝暴力”的话语听之任之,便是在鼓励政治暴力常态化。

反对者则认为,这场浪潮制造了严重的“寒蝉效应”。人们开始因为害怕丢掉工作,不敢表达哪怕是私人立场。喜剧演员杰·雷诺甚至直言:柯克之死以及后续的清算,标志着“言论自由的死亡”。批评者还指出,过去最痛斥“取消文化”(Cancel Culture,指一种网络舆论现象,当某人或机构被曝出不当言行时,公众会通过集体抵制、取关、谴责等方式进行惩罚。这种做法被认为既是追责工具,也可能演变为舆论暴力)的保守派,如今却用同样的手段清算对手,这是一种赤裸裸的双重标准。

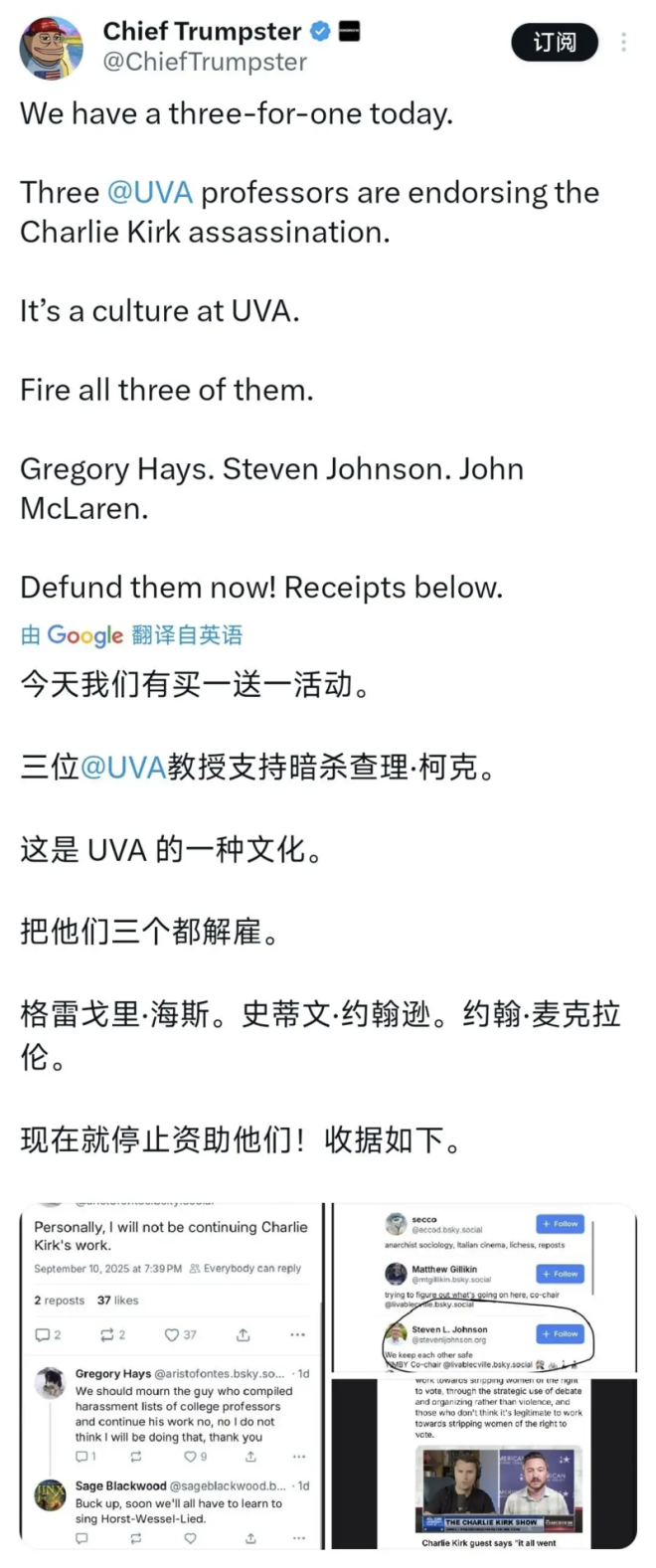

与此同时,支持者发起的网络曝光与人肉信息公开,正在演变成“数字私刑”。即便是没有多少粉丝的普通账号,甚至是私人群聊中的发言,也可能被人肉网站挖掘出来,放到公共舆论场接受清算。不少大学校长和学者也警告:这种报复性清算将严重破坏校园乃至社会的对话空间。

更荒诞的是,这股风潮并没有止步于企业和校园。它迅速演变成一场全民举报的狂欢。

五角大楼率先出手。代理国防部长 Pete Hegseth 表示五角大楼将密切跟踪军人和文职人员在社交媒体上的相关言论,个别人员已经因发表不当评论而被停职或调查。

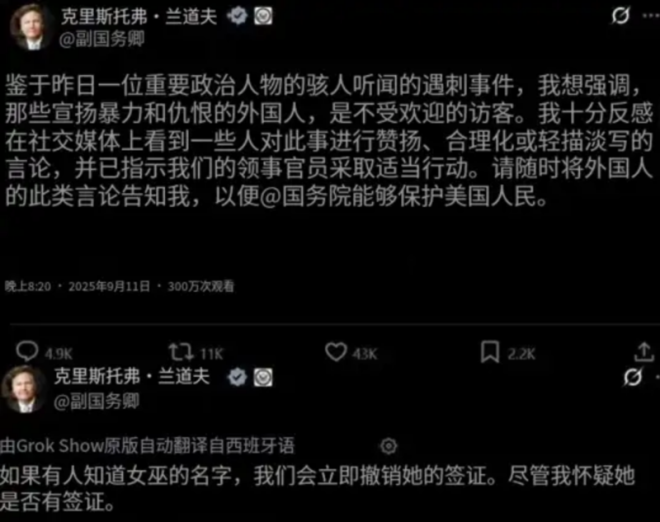

美国国务院也插手其中。副国务卿兰道公开表示,将对任何“赞美、合理化或轻视柯克之死”的外国人采取签证制裁。这意味着,从巴以问题到柯克事件,美国政府又多了一个“取消签证”的理由。

兰道回应网友的举报信息社会舆论也沸腾了。保守派网红在网上炫耀:自己已经联系了234位因为笑过柯克而被雇主发现的人,要“毁掉他们的职业生涯”。

美国社会,硬生生把一场政治暗杀,变成了一场全民“打小报告”的举报竞赛。

柯克之死,并没有带来理性的反思,反而点燃了底层互害的烈火:

有人翻旧推文,把对手举报给雇主;有人揪出陌生人的调侃,让他们失去工作;政治对立的群体之间互相上纲上线,用“国家安全”“不当言论”作为武器,展开无休止的清算。

这样的氛围,让社会仿佛重回一场“舆论整肃”的循环。更危险的是,那些被迫失业的人未必会沉默,他们中有人可能因此走向极端,成为“反社会分子”。于是,在这片自称“自由灯塔”的土地上,举报取代对话,清算压倒包容,言论自由不再是安全阀,反而成为新的风险源。

当底层互害、机构表忠、政府出手与网络狂欢交织在一起,美国社会正在上演一出荒诞剧——而最先倒下的,正是它引以为傲的“言论自由”。