前一阵子在温哥华地区闹得沸沸扬扬的“百万豪宅争夺案”也最终被BC省最高法院的一纸判决书给画下了句号,法院从该房产的实益权属于老夫妇出发,最终判定媳妇Jenny无权获得那一份房产。 我们也注意到,在部分媒体的报道中,案件中体现出的法律关系被掩盖,而案件原、被告之间的地域矛盾被着重渲染,于是乎,为了吸引眼球,媒体将一个具有前因后果的法律纠纷事件给描绘成是“香港老人”与“大陆儿媳”的地域矛盾,完全偏离了现实,除了激起人们心中的仇恨之外,对读者所呈递出的启示也十分有限。

因此,为了能够从法律角度严肃公正地还原事件经过,《高度》周刊特邀加拿大安胜律师行着名商业法和家庭法律师孙紫涵(Adele Sun)女士为我们详细讲解此案件来龙去脉,同时提出几项建议,帮助读者避免类似的纠纷。值得一提的是,孙紫涵女士还是本案中被告老夫妇一方的代理律师,凭借她精湛的法律知识和辩护技能,成功维护了老夫妇的合法权益。可见,她对本案有绝对的发言权。

起因:回流避税,房产抵押

和许许多多的华人老一辈移民一样,来自香港老夫妇也是勤勤恳恳地攒了大半生的积蓄,前来温哥华定居,俩人一儿一女 Kevin和Pamela也跟随他们前来温哥华生活。夫妇俩在1991年花了36万在温哥华西区买了房子,业权也登记在他们名下。

1996年的时候,夫妇俩想回流香港定居,但是考虑到加拿大和香港的实际税务制度以及更便于房产的管理,就决定听取会计师的意见,选择通过把房产转名给自己的儿女来避税。具体而言, 9月17日,夫妇俩把房子的登记业权转让给了儿子Kevin和女儿Pamela。在同一天,夫妇俩和孩子也在房屋上做了按揭登记,他们是承按人,而Kevin和Pamela是抵押人。按揭的金额是493000加元,跟当时房产的价值一致。通过这一形式,夫妇俩通过房产登记的转移,将自己变成了加拿大的“非税务居民”,这样他们就只用缴纳较少的香港所得税,起到了省钱的效果。同时通过抵押的方式,老夫妇将自己的房子的实益价值也牢牢把握在自己手中。老夫妇勤俭持家,也依然支付着与房产有关的财产税和维护费,他们还在房间里预留了他们返加时居住的楼层。

Pamela后来去了美国读书,因此要离开温哥华,于是在2004年的时候她的登记业权转移到了Kevin的名下,但是这一过程中的地产转移税,却是老父亲Thomas支付的。在同一年,为了反映出房子的实际价值,2004年夫妇俩取消了1996年的按揭合同,并用新的57万加元的合同取代。随后的十多年里夫妇俩又几次随房价的增长与Kevin更新了按揭合同,一直确保房子的全部价值都还是属于老两口的。最终出于养老考虑,夫妇俩在2011年最终取消了按揭的合同,收回了自己的登记业权。

那边厢,夫妇俩的儿子Kevin和一个来自中国大陆的女人Jenny通过婚姻中介认识,并在1995年于中国见面。1998年,异国恋终于修成正果,Kevin成功担保Jenny移民来加,两人在温哥华结婚,也顺理成章地住进了这座房子里。

生变:婚姻破裂,财产纠纷

月有阴晴圆缺,人有悲欢离合,这不,Kevin和他的大陆老婆的关系也开始遭遇到了危机。2011年,两人婚姻开始生变, 在2012年8月分手,于2016年正式离婚。男方继续住在房子里面,而女方选择带着两个孩子搬出居住。

但是,婚姻的破裂可不仅仅是双方各自劳燕分飞那么简单。两个人已经通过协议解决了他们之间的子女监护和育儿时间问题,但是婚姻也意味着资产的分割,而两人也就是在这一问题上悬而不决。其中,曾在Kevin名下的这一房子,是他们矛盾的重要焦点。

在Jenny看来,当夫妇俩在1996年和2004年把房子转名的时候,其实是已经把房子赠予了Kevin的。因此,这一房子也就成为了他们的婚姻资产。所以在进行离婚财产分割的时候,Jenny应该获得自己的那部分房产。

但是,老夫妇俩和Kevin认为,转名不是赠予,转名在本质上是一种地产信托,因为这一信托关系,所以事实上老夫妇俩依然是有实益权的,而他们的这一声称也不是空穴来风, 那些抵押按揭登记的文件和夫妇俩支付费用的凭据都是对他们权利的佐证。

所以财产的纠纷就在婚姻生变的背景之下产生,而核心问题可以归结为一句话,那就是:“房子究竟属于谁?”

结局:厘清事实,“实权”为先

公说公有理,婆说婆有理。双方争执不下,于是,官司最终打到了BC省最高法庭。法院根据事实认定,最终判决这一房产并非是婚姻财产,因此不支持Jenny的财产分割请求。法官的判决书洋洋洒洒,逻辑鲜明,但是经仔细阅读,我们不难发现法官的核心关切有两个方面。

首先,孙紫涵大律师认为,根据事实分析,夫妇俩的当时实施登记名称转变时候,意图并非是为了将房子赠予儿女。那是因为他们用了按揭登记来保护房子的所有权。Kevin和Pamela不能用房子借钱,也不能出卖房产。并且与该房产相关的所有的决定,都是由Thomas来做出并指令Kevin执行。当然,所有的房子的花费及地税等也是始终由老两口支付。因此,先是Kevin和Pamela,后是Kevin,都只是用信托方式代老夫妇拥有房子的登记产权,夫妇俩依然是具有房子的实益权的,是房子的实际所有者。而Kevin和Jenny白白在这房子里居住十多年,却对这房子没有任何经济贡献, 也没有实际的掌控权。因此,这座房子不能作为Kevin和Jenny的共同财产。 法官认可了孙紫涵律师的这一观点。

第二,孙紫涵大律师还指出,在老夫妇于2011年将房产转回自身名下的时候,他们这样做更多地是出于自身利益考虑,而非是因为他们得知儿女婚姻生变,为了防止儿媳得到房产才着急把房子收回。 法官同样采纳了孙律师的这一辩护,并认可老夫妇将房产收回的行为。

通过对事件来龙去脉的分析,和财产关系的梳理,我们可以发现孙紫涵律师着重强调的实益权,而非具体的房产使用权,才是法院进行判决的核心依据。同时,在证词之外,老夫妇与儿女所签订的按揭合同、老夫妇支付与房产有关费用的凭证也是佐证他们实益权的重要证据。

建议:融情于法,规避风险

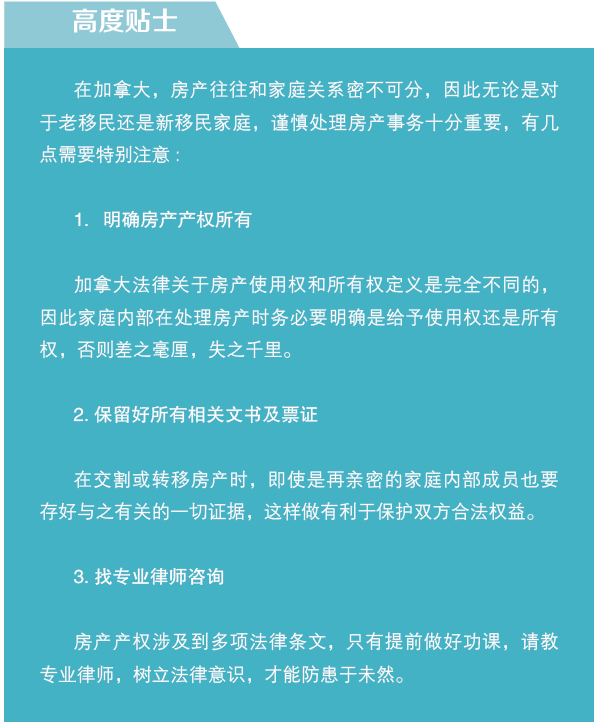

因此,虽然牵扯到比较复杂的情感矛盾和婚姻纠纷,这一事件在本质上依然是一个法律问题,也最终通过法律的规范加以协调解决。虽然这一事件在最后得到圆满解决,但作为普通人的我们都不希望将矛盾纠纷恶化到对簿公堂这一步。面对“剪不断,理还乱”的家庭纠纷,我们如何防患于未然呢?孙紫涵律师特意为我们的读者提供了以下几个建议:

首先,父母需要明确自己给孩子们买房的真正目的。具体而言,在给孩子买房的时候,父母要明确自己是要给儿女房子的“使用权”,还是给房子的“所有权”。如果自己只是希望给孩子一个安身立命之所,而非全然的赠予,则可以通过信托或抵押合同等方式,将实益权掌握在自己手中。如果父母希望孩子们全然过上自己的生活,则可以选择将房子无偿赠与孩子,从而让孩子获得房产的所有权 。通过这一选择,爸妈将给孩子们在房产上完全自主的机会,即使儿女遭遇婚姻破裂需要分割财产的话,父母也无权过问。

第二,在涉及地产登记转移的时候,需要保留好相关的合同和票据 。对自身的实益权的证明,往往都需要能够提供详尽的完备的票据和文件等等。这是因为即使具有完备的证词,也需要实体的文件作为证据。俗话说,“亲兄弟,明算账”,事实上,即使是父母和孩子,也要厘清具体的法律关系,并在财产转移、登记变更的过程中,对产生的法律文书、收据等作好记录和保留,从而能够在日后作为证据。

孙律师还提醒,在本案中处于核心地位的“抵押合同”,也并非是万能的。在本案中,之所以抵押合同能够防止孩子们私分房产,是因为孩子愿意多次与父母拟定新合同,以保持合同和房产的价格一致。但是在如今楼市的背景之下,合同上反映的价值往往跟不上房产实际价值的增长,所以如若孩子们发现房产价格飞涨,于是选择私下出售房产,他们也只需要归还抵押合同中规定的债务,而将剩下的钱占为己有,这一行为也并不违法。所以,采取怎样的房产更名的方式,还需要父母与孩子在咨询法律专家之后拟定,并保持及时的沟通。

清官难断家务事,法律却解万千结。面对“百万豪宅争产案”,有人只看到“香港公婆”和“大陆媳妇”的地域矛盾,但在孙律师的梳理之下,我们看清了事件背后法律脉络和权益纠葛。“家家都有本难念的经”,情感固然重要,但是法律是把这个“经”念好的最佳手段。华人家长应当摈弃“家丑不外扬”的传统观念,在遇到难解的问题的时候,敢于寻找到专业的会计师和律师等专业群体的帮助,选用法律手段去扞卫自身权益。

孙紫涵大律师出生于中国哈尔滨市。她在中国大陆以优异成绩完成本科教育。曾任大学教师,后涉足企业经营。孙律师1999年来到加拿大, 2001年她取得加拿大顶级商学院Richard Ivey Business School of UWO 的工商管理硕士(MBA)学位后,随即在加拿大道明银行 (TD Bank) 总部任职高级财经分析师,为银行战略策划及内部管理作出贡献。2005 年她辞去银行工作来到温哥华继续深造,于2009 年取得 UBC 法学博士学位, 并于2010年取得出庭大律师及律师独立执业资格。

她的经济学和管理背景,以及在加拿大金融机构的丰富经验,为她在帮助客户解决商业交易和各类经济纠纷方面提供了更为专业和广阔的视角。