▲ 6月24日,堕胎权支持者在美国首都华盛顿的联邦最高法院外抗议。 (新华社 亚伦/图)

▲ 6月24日,堕胎权支持者在美国首都华盛顿的联邦最高法院外抗议。 (新华社 亚伦/图)

全文共5195字,阅读大约需要12分钟

-

天主教在反堕胎运动中扮演了重要角色,社会学家迈克尔·库内奥总结说:“若无天主教徒,也就没有这一系列反堕胎运动”。

本文首发于南方周末 未经授权 不得转载

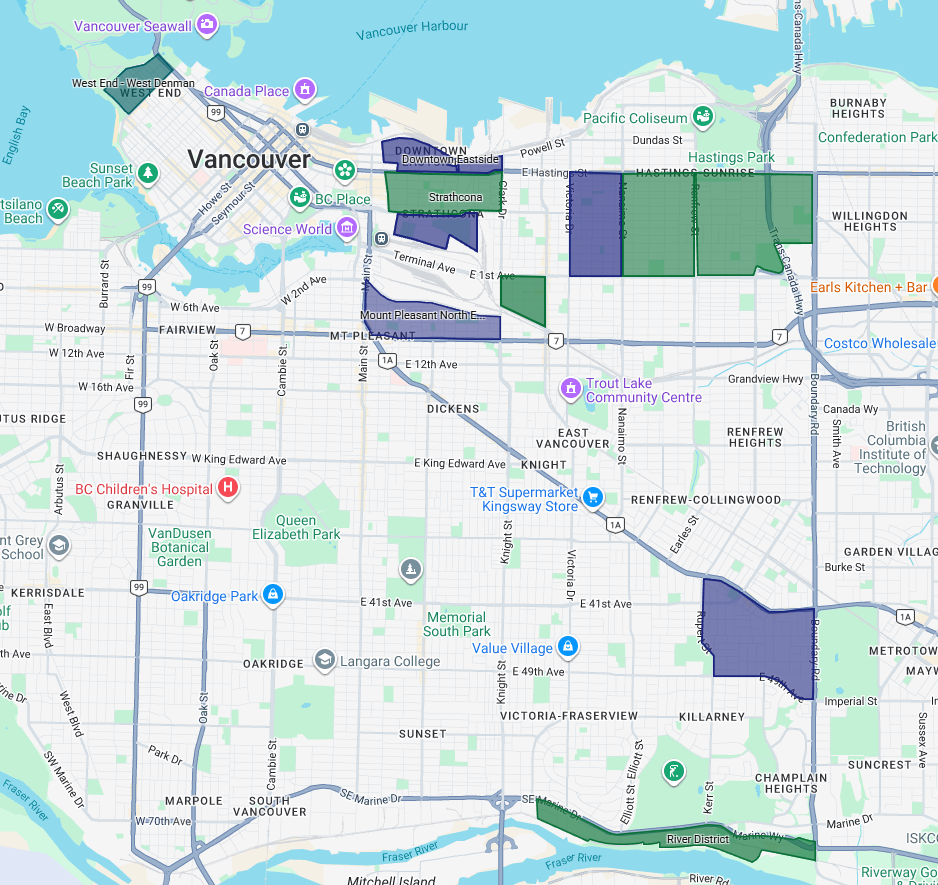

2022年6月24日,美国最高法院以6:3的投票结果,推翻了1973年罗伊诉韦德案的裁决,这项裁决承认妇女有堕胎的宪法权利,并使堕胎在全联邦范围内合法化。法官们认为这一裁决是错误的,因为美国联邦宪法没有具体提及堕胎权。

2019年开始,阿拉巴马、乔治亚、密西西比、密苏里、俄亥俄州州一级立法机关通过不同版本的反堕胎“心跳法案”,并获得了州长签署成为了法律。路易斯安娜、南卡罗来纳州正在等候州长的签署。同时,马里兰、明尼苏达、田纳西、德克萨斯、西弗吉尼亚已经有“心跳法案”草案进入到了立法程序之中。其中又以阿拉巴马州的最为严苛,除了避免母亲死亡或者身体严重损害之外,一律禁止堕胎。

除了“心跳法案”之外,美国多个州相继通过禁止堕胎法令,美国联邦最高法院5月28日表决承认印第安纳州限制堕胎法案中关于胚胎组织处理要求的条款有效,要求堕胎后的胚胎组织必须进行掩埋或者焚烧,与人类遗体的处理方式等同。这个已经触及了1973年罗伊诉韦德案中的一个争议点:未出生的胎儿,是否受宪法第14条修正案“正当法律程序”条款保障?当初的判决认为:宪法上的人应该仅适用于出生之后,至于未出生胎儿(unborn child),并非宪法修正案第14条中所称的“人”(person)。

2019年5月19日,美国时任总统特朗普发表演说:“我强烈捍卫胎儿的生命权,但三种情况例外:强奸、乱伦和母亲有生命危险——罗纳德·里根采取同样的立场。”

这让人顿时有种回到中世纪的感觉。为什么会突然冒出来这么奇谈怪论?这股暗流如何迸涌而出?为何与特朗普要说自己与里根是同一立场?美国会不会有一天成为玛格丽特·阿特伍德笔下那个“基列国”(妇女成为生殖机器)?

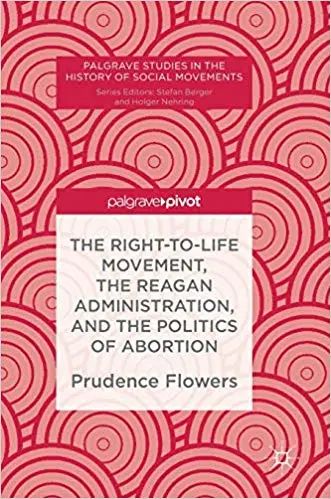

2019年1月面市的著作《生命权运动,里根政府和堕胎政治》(The Right-to-Life Movement, the Reagan Administration, and the Politics of Abortion)一书给我们复盘了这股暗流,按照作者的描述,此书探讨的是“整个二十世纪八十年代,十年之间为何反堕胎人士如此忠于共和党”。全书旁征博引,信息量丰富,但涉及到大量草根社会运动家和民间团体,对非美国读者相对不那么友好,需要随时查阅相关资料辅助阅读。

Publisher: Palgrave Pivot; 1st ed. 2019 edition (November 3, 2018)

本书先回顾了反堕胎运动的兴起。1973年罗伊诉韦德案(Roe v. Wade)(以下简称“罗伊案”)中,美国联邦最高法院确认了早期(第1到第12周)全部堕胎和第二期(第24到28周)部分堕胎的合法化。这引发了反堕胎人士的愤怒,揭开了美国当代反堕胎运动的序幕。反堕胎人士看似目标一致都支持生命权,坚定反对“罗伊案”和堕胎自主选择权;但是如何来达到目的却是有分歧的,有的赞成让联邦最高法院作出新的判决来限制或者推翻“罗伊案”;有的更为激进:希望能够拥有禁止堕胎的宪法修正案。行动上也不尽相同,民间团体有些专注于政治和游说,有些不断发起诉讼,还有些人推动性教育或福利改革,有些专注于怀孕咨询和领养服务。

天主教在其中扮演了重要角色,社会学家迈克尔·库内奥总结说:“若无天主教徒,也就没有这一系列反堕胎运动”。其中,国家生命权利委员会(National Right to Life Committee)这个为回应“罗伊案”而建立的民间团体,背后有强大的美国天主教教会为之背书。这些天主教背景的民间团体都接受了温和、渐进式的争取生命权策略,旨在逐步侵蚀压缩堕胎资助选择权利,避免立法或司法再次失败(P18)。同样是天主教支持的美国生命联盟(American Life League)则对此嗤之以鼻,他们追求的就是绝对无例外的禁止堕胎,认为妥协或者姑息只会导致整个美国社会和文化的深层次衰退。

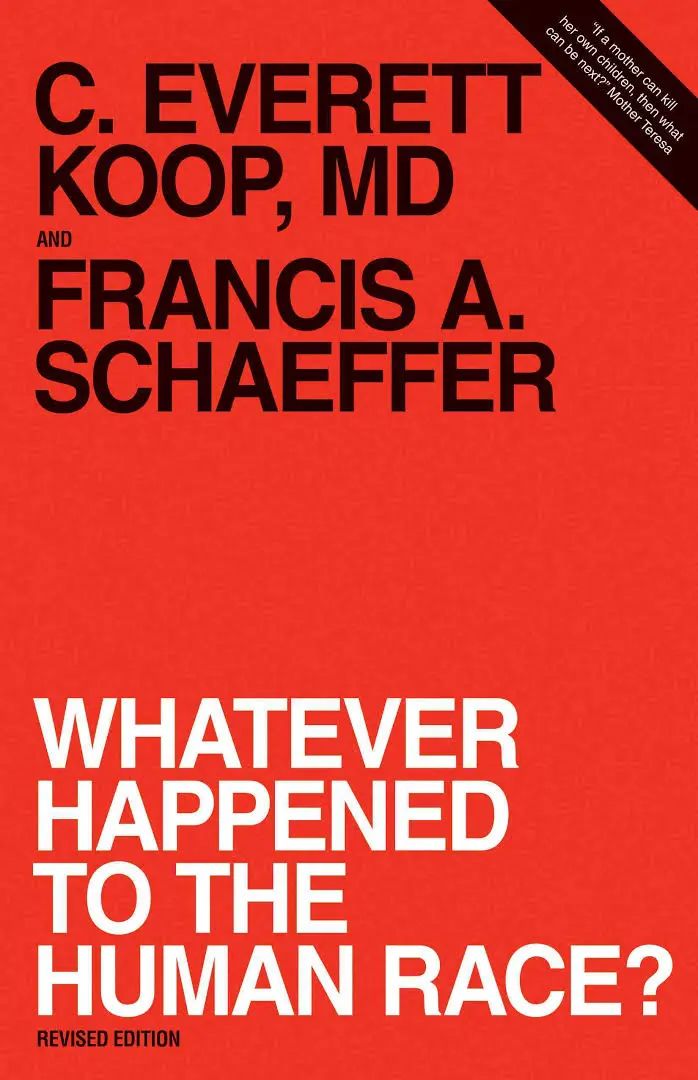

当天主教反堕胎行动搞得如火如荼之时,大部分新教徒并不热心于此。按照他们的看法,这明显是一个“天主教议题,与我等无关”。1979年福音派神学家弗朗西斯·谢弗通过《人类发生了什么?》(Whatever Happened to the Human Race?)一书扭转了舆论。在此书中,他认为堕胎就是世俗主义对基督教社会基础的侵犯,并且呼吁保守的基要主义者结束对天主教徒、摩门教徒,犹太人和主流新教徒的敌意,携手创造一个群众运动。于是,新教徒产生了一个影响力巨大的民间团体“道德多数”(Moral Majority),其信条是“爱生活,爱家庭,爱道德和爱美国”。

宗教势力的合力也激发了社会行动。不少人仿效上世纪60年代民权运动的做法,到堕胎诊所去包围抗议,美其名曰“诊所救助”,更激进则直接去堵诊所的门。

这一系列草根行动也引发了政客的关注。1984年以前的共和党和民主党对堕胎问题并没有特别的立场。在1984年的美国大选中,民主党研究过往几次选举,注意到一个现象:里根的支持者有明显的性别差异,也就是妇女不太支持里根。里根在1980年只获得了2100万女性的选票,而吉米·卡特和约翰·安德森则获得了2500万。也就是在1984年,民主党主动选择支持堕胎自主选择派,赞成消除堕胎法律限制。到了1980年代末期,80%的民主党参议员都是支持选择派,恨得反堕胎组织咬牙切齿,称民主党为“死亡党”。

基于民主党的选举动员策略,里根也就针锋相对地支持了“生命派”,站在了反堕胎人士一边。他宣布1984年1月22日是国家人类神圣生命日,甚至任命了几个反堕胎组织领袖进入白宫。

如果只是简单回顾过往,那么本书也就毫无新意。其新意之处在于本书纠正了反堕胎人士鼓吹的里根遗产(Reagan Legacy)神话。所谓里根遗产就是指里根的政见和立场,这些政见或者立场对后来的共和党产生了巨大影响,例如在2008年共和党总统候选人提名竞选中,几乎所有候选人都宣称他们会追随里根的脚步。这种遗产在经济领域中反映为减税、减少经济管制、减少过度福利支出。在反堕胎领域就是指里根坚定站在支持生命权一边,所以特朗普才公然宣称他和里根同一立场。真相到底如何呢?里根是一个反堕胎的总统吗?

事实上里根等共和党政客的套路很深,反堕胎人士很快就掉了进去,简言之就是,政客为了选票,既要赢得这些反堕胎人士的支持,但是又不能一一满足他们的愿望。当时的反堕胎的目标无外乎两个,第一、最简单明白的方式就是任命支持生命权的大法官;第二、推动联邦层级的立法甚至修宪。

当美国联邦最高法院的波特·斯图尔特宣布退休时,反堕胎人士就特别希望里根提名一个反堕胎的法官。里根综合了共和党内部意见,最后提名了桑德拉·戴·奥康纳成为了美国历史上第一位女大法官,这位女法官的过往言论恰恰是支持堕胎自主选择权的。反堕胎人士感觉受到了极大的侮辱和愚弄,认为美国滑向了深渊。本书援引了当年有人的调侃,“反堕胎人士认为堕胎是个纯粹的道德问题,但是政客们赢取他们的选票,必须始终视堕胎为政治问题”(P56)。

反堕胎人士指望的另一条立法或宪法修正案结束堕胎道路也遭到了重大挫折。1983年《人类生命宪法修正案》,在参议院以49-50票失败告终,离所需的三分之二多数票中差17票,甚至尚未过半。他们心目中的盟友共和党更是让他们愤怒:超过三分之一的参议院共和党人投了反对票。

1986年的中期选举,民主党重新控制了参议院,里根革命似乎也陷入僵局。反堕胎人士将此归因于共和党人对堕胎和社会问题的胆怯。这一次迫使里根象征性地提出了一些立法草案和提名一名注定难以成功的大法官候选人。最令反堕胎人士满意的是提名罗伯特·博克为联邦最高法院,此人是坚定反对堕胎派,结果在提名过程中泰迪·肯尼迪参议员谴责“在罗伯特·博克的美国,妇女将被迫进入黑市堕胎”。最后参议院以58:42拒绝了博克提名。

尽管在国内政治中一败涂地,但是对外政治上他们却略有斩获。1984年里根制定了“墨西哥城政策”,要求美国联邦资金对外援助的接收方,不得执行或者积极推进堕胎。

总而言之,1980年代里根对反堕胎议题投入的资源,远不如祈祷等其他议题。里根对反堕胎人士口惠实不至的立场,让他们反而发现了自己无法在国内获得实质性的胜利事实,不断调整和打磨新的论点、策略并改进了他们的游说方式,旨在实现逐步渐进而不通过明确的立法。这个转变的结果是,他们自行发明了里根反堕胎遗产。

这种发明有以下几种原因:

第一、来自于对民主党立场的痛恨。反堕胎人士能忍受得了共和党的“忽悠”,却难以忍受上世纪90年代民主党人上台。失去了白宫的盟友,导致了政治上的挫败感,这种挫败感迅速演变为暴力和恐怖主义。1993年一名堕胎医生大卫•冈恩遭到杀害,部分反堕胎领袖签订《防御行动宣言》,鼓吹这个暗杀行动是完全正义的举动,是为了未出生婴儿的见义勇为之举。从他的去世到2016年,已经有11名堕胎医生或者诊所志愿者被暗杀。至于谋杀未遂、故意伤害、绑架、纵火,爆炸和破坏财物犯罪更是层出不穷。

第二、后里根时代的若干胜利,特别是里根任命的斯卡利亚和奥康纳带给他们惊喜。尽管反堕胎人士在法官提名和立法中遭到了失败,但也不能说是一事无成,他们通过诉讼挑战罗伊案取得了成效。例如1970年《公共卫生服务法》,该法第十条针对低收入家庭或没有保险的个人,提供全面的计划生育和相关的预防保健服务。反堕胎人士批评财政资金被用于咨询和转介堕胎,联邦政府实际上成了“堕胎中介”。1991年的“鲁斯特诉沙利文案”,彻底禁止了联邦政府资助的计划生育设施的雇员向来堕胎的患者提供咨询。

反堕胎人士曾经无比敌视的大法官奥康纳,给他们带来了更大的惊喜。1992年,在“计划生育联盟诉凯西”一案中,联邦最高法院判决,维护了堕胎权利,但改变了该权利的标准,确立了堕胎限制的“不当负担”标准。过去根据“罗伊案”,州政府无法在怀孕早期限制堕胎,可是“计划生育联盟诉凯西”扩张到了整个怀孕过程,只要不会对寻求堕胎的妇女造成“不当负担”,各州可以立法限制堕胎。这个“不当负担”最早就是奥康纳在1983年的一个判决中确立的。

第三,和共和党的关系良好。克林顿上台后,共和党一直在野并期待能够重新赢得选举。这个议题起到了一种团结动员作用,聚集了从亲生命、亲家庭派、新保守派,到宗教右翼团体等形形色色的内部派系。这个议题能团结如此多的保守派政见,其他议题难以匹敌。支持“生命权”的反堕胎运动既然是一种统一和融合的方式,也被看成是一种里根时代的政治遗产。

不会造成怀孕女性的“不当负担”既然有了足够的合法性,州政府施加限制也就是合乎美国宪法的。这场反堕胎运动也重新定向,从联邦层面撤离,而向各州发挥越来越多的能量。通过不断滥用最高法院的“不当负担”标准,各州通过了立法,规定了堕胎的孕期限制、强制性堕胎咨询(通常是反堕胎宣传)、等待期和未成年人的父母先行同意规则等等。这个策略自2010年中期选举共和党各州大胜以来,在州一级已有数千项新的堕胎规定进入立法程序。2011年7月至2016年7月期间,有334起堕胎限制规则成为法律。这个时期的立法数量占自1973年以来所有限制堕胎法的30%。

《生命权运动,里根政府和堕胎政治》一书发现,特朗普和彭斯的上台,让反堕胎人士颇为满意。彭斯在其政治生涯中一以贯之地支持反堕胎,被视为里根以来生命权运动遗产继承人。特朗普在1999年表达过他支持堕胎权,但是在2016年竞选总统时调整了立场并拉上彭斯作为搭配,竭力讨好反堕胎人士。特朗普好斗并被围攻的姿态,似乎引发了反堕胎人士共鸣,因为他们也经常声称自己在荒野中是孤独的声音,孤独的斗士。

那么美国会不会变成阿特伍德《使女故事》中那个基列国(女性成为生殖机器)呢?如果从本书的一些分析来看,答案是肯定不会。第一、政客的实用主义倾向。鉴于超过四分之一的共和党成员仍然认为是支持堕胎自主选择权,过多的生命权行动很可能会疏远这部分选民;第二、反堕胎人士目标分歧严重。尽管他们都反对堕胎自主选择权,但是对于怎么限制堕胎这个问题,内部存在严重分歧。激进的主张一概禁止,不得例外;温和的主张还是应当有例外情形,如强奸乱伦情况。他们内部也经常发生争吵;第三、美国人宗教热情下滑。几十年来反堕胎的核心团体都有宗教背景。伴随着美国人宗教热情下滑,也就注定了这个运动后继乏力。

不管未来如何,如今我们只是看到:

政客收获了选票。

民间团体收获了关注和捐款。

唯有苦难和牺牲就是这一代妇女来背负。