说白了,以后不管你是通过银行汇钱,还是通过一些支付平台进行跨境转账,都得留下真实的身份痕迹。具体要核查的信息包括:汇款人和收款人的姓名、账户、住址等。如果汇款人没有在这家机构开户,还得登记身份证件号码、联系方式等其他能追溯到交易的关键信息。这些资料不仅要存档,还会随着汇款信息一起传递给境外的接收机构。

很多人可能会想,如果金额不到5000元,是不是就可以轻松过关?其实也没那么简单。新规里明确写着,就算金额再小,只要金融机构觉得这笔钱有洗钱或恐怖融资嫌疑,同样必须启动身份核查,甚至连一分钱的转账都可能被拦下来。

这次的征求意见稿还有一个重要变化,就是把境内的非银行支付机构纳入监管范围。换句话说,像一些第三方支付平台,以后也要履行跟银行一样的反洗钱义务。这就意味着,任何一个渠道想要把钱往境外转,都逃不过监管的视线。

对于金融机构来说,责任也被压得更重。文件明确规定,金融机构不能给身份不清楚的人提供服务,不能开匿名账户,也不能替冒用他人身份的人开户。涉及跨境汇款时,作为中间机构的银行必须完整传递汇款人和收款人的资料,还要判断信息是否缺失。如果发现资料不全,要么补充,要么干脆暂停或者拒绝这笔业务。接收境外汇款的银行,如果发现汇款人资料有缺漏,也必须要求境外的金融机构把信息补齐。

另外,文件对信息留存的时间也提出了要求。客户身份信息自业务关系结束后,要至少保存10年;交易记录自交易结束后,也必须保存10年。这样一来,就算几年之后出现问题,监管部门依然能顺藤摸瓜查到源头。

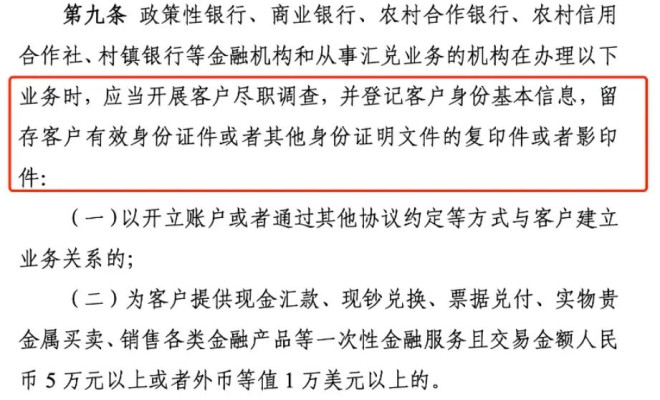

除了跨境转账之外,境内的大额交易同样会被重点关注。比如银行在办理现金汇款、外币兑换、票据兑付、实物贵金属买卖、销售理财产品等业务时,只要金额达到人民币5万元或等值1万美元,就得进行客户身份调查,并且留下证件复印件。这等于说,资金体量一大,想要“蒙混过关”的难度会成倍增加。

很多人最关心的一个问题是:普通人日常转账会不会受到影响?其实对于大多数人来说,只要填写真实信息,该怎么汇就怎么汇,不会遇到额外的麻烦。比如自己往海外账户汇点钱,或者家里孩子在国外读书,需要汇学费,正规渠道依旧畅通无阻。因为学费汇款早就有专门的流程和政策支持,并不会因为新规卡住。

有些网友甚至做了实验,亲自操作了一次跨境转账,结果发现只要按照要求如实填写资料,流程顺利没有额外障碍。换句话说,这些规定主要是针对风险客户和异常交易,普通家庭的合理汇款其实不用过度担心。

当然,从政策的角度来看,这次征求意见稿的出台,目的就是要织密反洗钱的防护网,避免有人利用金融体系洗钱、转移非法资金,甚至为恐怖活动提供支持。随着全球金融监管合作越来越紧密,中国也必须跟上国际标准,把金融安全放在更重要的位置。

可以预见的是,这份办法正式落地后,金融机构的风控系统会进一步升级。未来,银行和支付平台的后台系统会更加智能,能够自动识别高风险交易并触发预警,配合人工调查,让可疑资金无处遁形。对于监管部门来说,这也是提升透明度和追踪力的一次重要尝试。

归根结底,新规对普通人而言更多是一种保障,而不是阻碍。合规合法的资金往来不会受影响,反而能得到更安全的保护。但对于那些试图通过金融体系走“灰色道路”的人来说,未来想要钻空子几乎是不可能的了。