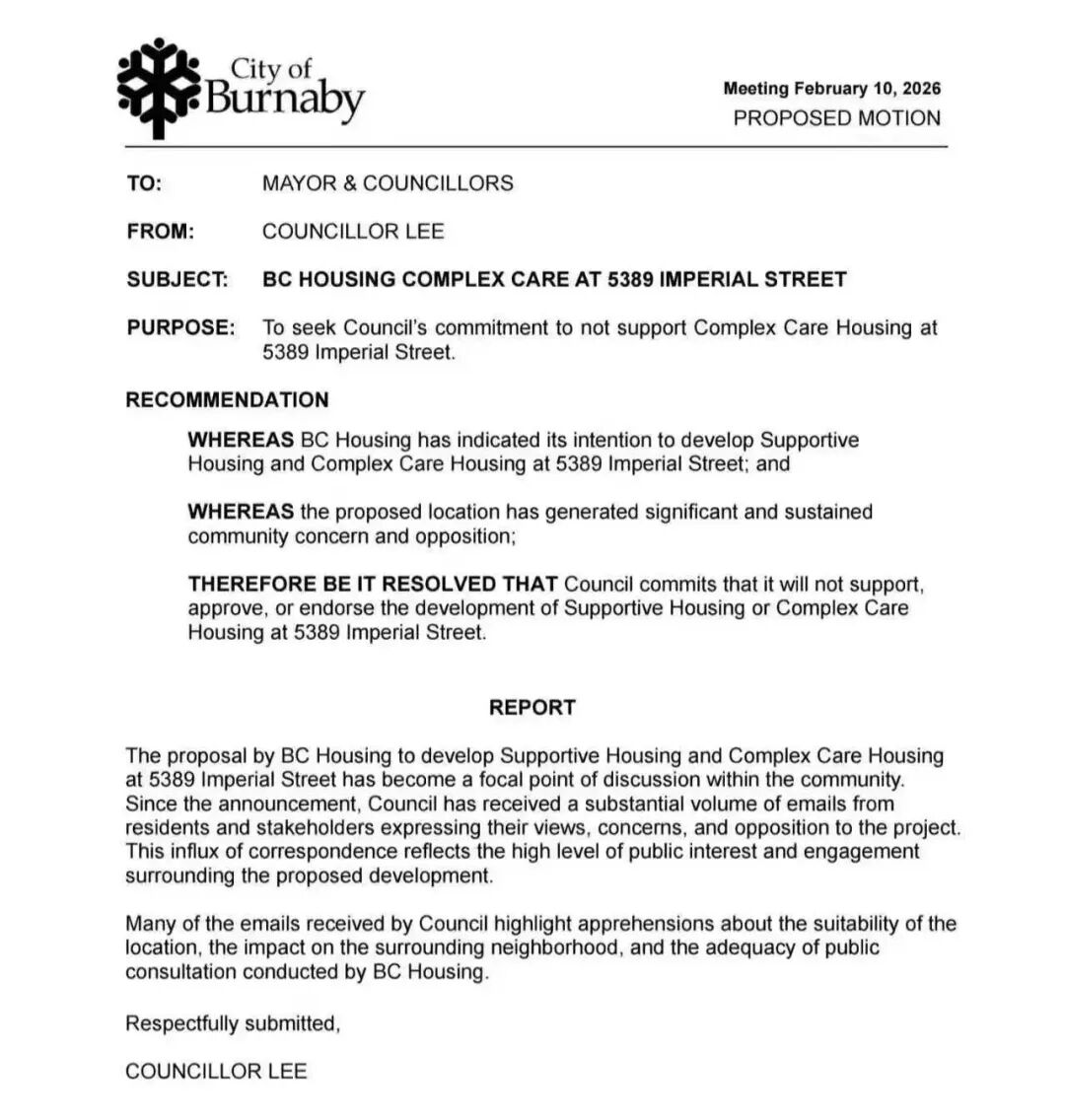

5月19日,卑诗省保守党党领罗士德(John Rustad)在X平台发布推文,声称BC省“临时居民”激增与住房危机、犯罪率上升和青年失业率飙升三大社会指标存在“结构性关联”,并呼吁对逾期居留与违法者按“来源国别”优先驱逐。虽然推文中并未直言针对中国临时居民,但根据BC省政府公开数据,中国籍工签持有人约占22%,中国籍国际学生约占12%,足见中国临时居民在全省比例名列前茅。此背景下,罗士德此番言论无疑将“目光”聚焦于中国来的临时居民。

不出意料,这则推文迅速在移民社区尤其是华人社区引发强烈反弹。去年省补选中支持BC保守党的华人选民纷纷表示“感到被过河拆桥”,更有人直言这是“赤裸裸的族群分化策略”。

一、策略考量还是刻意分裂?——罗士德为何剑指“临时居民”?

从政治战略来看,罗士德似乎借用“临时居民”这一群体,以回应选民对住房、治安和就业焦虑的呼声。但他并未区分合法与滥用,更未提供具体数据支持“临时居民”普遍带来负面影响。恰恰相反,众多华人学生与技术劳工为BC省经济提供巨大贡献:

- 穩定的学费收入支持高校发展和本地就业;

- 技术工人缓解劳动力短缺,参与医疗、建筑、农业等关键行业;

- 他们更遵纪守法,犯罪率远低于本地平均水平。

因此,他此举更像是一种“选择性指控”:利用部分民众对外来人口的担忧,制造“我们vs他们”的对立,以博取政治关注与选票。

二、种族割裂的隐忧——何以防止划线标签?

在社会担忧与数据统计“巧妙”对接之下,将国籍与社会问题挂钩极易催生裂痕:

- 暗含排斥意图:当“临时居民”等同于“问题制造者”,公众很容易将此一标签自动贴在某一族群身上;

- 放大刻板印象:强调某国籍比例高,便误以为该群体集体背负负面印象;

- 催化仇外情绪:当政客公开暗示“来源国是风险国”,社会信任感迅速崩解,仇外言论可能进一步升级。

这正是典型的“以偏概全”:利用部分异常案例制造对全部群体的怀疑与敌意,进而剥夺他们的合法权益与声誉。

三、“过河拆桥”的历史重演——华人选民的失落感

回顾去年补选,许多华人选民因对自由党失望而转向BC保守党,期待该党能带来治安与经济改革。然而如今,却成了最先被指责的对象。政治人物拉拢时共舞,失去价值时贴标签,这种“得票与抛弃并行”的策略,正是对华裔社区最深的背叛。

四、警醒与行动——选民不能再盲信永久“盟友”

面对政客的策略性利用,我们必须看清:没有哪个政党会永远站在少数族裔一边。选民应当:

- 保持理性与独立判断:关注政策实质,而非听信煽动性言辞;

- 持续监督执政者:选后不松手,切实跟进承诺落实情况;

- 联合其他群体发声:通过集体行动与跨族裔联盟,扩大影响力。

五、巩固社区力量——以自信回应污名化

面对分裂策略,我们要更紧密:

- 保持高投票率:让政治人物知道我们的声音不可忽视;

- 强化社区组织:定期举办论坛、写作、媒体曝光,扭转刻板印象;

- 培养领导人才:鼓励更多华裔进入公共服务领域,参与决策。

我们不是“负担”,而是BC社会的活力来源;我们不是“问题”,而是创新与多元的推动者。唯有团结、理性与主动发声,才能让我们从被动挨打的“标签化”中走出来,真正成为政策制定者眼中不可或缺的力量。