由于在中国已经有了多年的驾龄,所以我开始对驾照考试还是比较有信心的。笔试自然是比较顺利的,因为可以选择中文笔试,所以就更加方便。我只在考试前两天看了朋友给的试题题库,就去考了。当时考官就在一个办公室的过道让我坐下,给了我卷子和铅笔。刚刚拿到纸笔我还是比较诧异而震惊的,因为这种方式还是比较原始而又硬核的,国内的笔试应该全都是计算机考试了。

由于提前看过,所以笔试对我并没有太大难度。我飞快的划拉完就交卷了。考官是个三十多岁的白人男子,他自然是不认识汉语的,他就只是对照正确答案给我现场批改。这一幕十分的滑稽和有趣。最后我得了94分,顺利通过笔试。

一个月后,驾驶理论课被安排在一个消防局的楼上。讲课的是个六七十岁的光头老大爷,大概有20多个考生一块请他讲理论课。他讲课风趣幽默,光是扯他的人生就扯了好久。期间还要跟观众们激情互动。过程还算顺利,就是时间太长了——大概从上午十点到下午两点,直接把饭点给隔过去了。我自然是没吃午饭,听着听着就饿了听不下去了。我不明白为什么这样安排时间,大概这是一种对考生的考验?

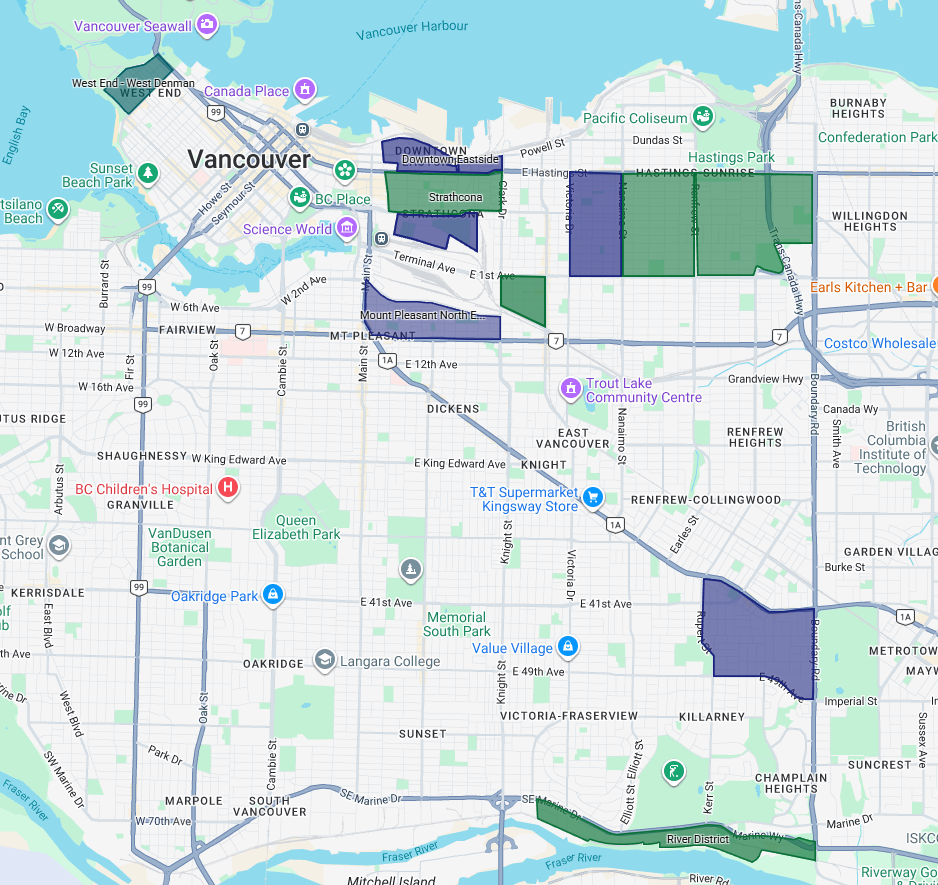

又是一个月后,终于排到了我的路考。这之前,由于我对自己的盲目自信,我根本就没有专门练车。这样的自负无疑为我的失败埋下了伏笔。这天的考官是个大胡子大哥,他先给我了一个摄像头和步话机让我安装好,又测试了一下我的车灯。后来,他开了一辆充电汽车跟在我车后面。据说疫情期间,路考的考官都是坐在车里的。如果那样无疑更让人有压迫感。“大胡子”在步话机上给我发各种指令,一般就是两个:向左或是向右走。这其实并不难,但是到了downtown的单行道上,考验就来了。由于我不熟悉路况,在单行道上转弯是一件很考验人观察力的事情。特别是转过去的那条路仍然是单行道,那就需要从路的左侧转到另一条路的左侧。这就让人手忙脚乱了。最后果不其然,我挂了。“大胡子”从办公室拿出两张纸,一张是评估单,上面很多问题都打了勾,一张是下次路考的预约单。“大胡子”无情地对我说:不好意思先生,你得再考一次了。

第二次考试时候我准备了很多,按照评估表进行了复查,对扣分项进行了重点关注。那天我信心满满地来到考试场地,我觉得这一次应该不会再犯那种低级错误了。但是考官来了之后,很快就指出我的问题:“你的汽车年检过期了,很遗憾你这次不能参加考试。”我听了以后顿时犹如被敌军偷袭了老巢,防不胜防啊。

第三次考试,考官是一位光头哥。他在步话机上不会只说“向右转”或者“向左转”,而是说一大串,比如“请开到这个十字路口处,向右转向;”或者“请在转盘处第三个出口出来,向某某处转弯;”等等。虽然他觉得自己解释得很清楚,但是步话机的音质让他的长篇大论听起来很不清楚,还会让我本就紧张的心态快要崩了。最后,他还让我开高速,我上了高速一脚油门把他甩的老远,这就成为他后面给我判定“车速过快”的理由。后面,他说,其实你上高速前就已经挂了。我心说,那你特么还让我浪费时间上高速干啥,遛我吗?他解释说,你有几个问题需要关注,一个车速太快,一个是在转盘内错误变道了。我才想起来,他绕来绕去的絮语把我给弄晕了,似乎在转盘里面确实变道了。

第四次考试,主考官是一个台湾大姐,我心想这次稳了。她全程中文下指令,让我一点也不紧张了。可是在我一个路口拐弯时候,一位路上的行人站在街头张望着,我便停下车来让他先过。可是他又完全没有要过路的意思,还是在张望着,似乎是迷路了,不知道往哪里走。我一踩油门就开过去了,但是这时候那个行人又迈着步子从我后面赫然准备过马路了!我从倒车镜看见后面的台湾大姐停下来车子给他让行。我心说完蛋了,这次又挂了。我猜的一点都没错,那个台湾大姐说:其实你距离通过已经很接近了。可是你在某某路口并没有明显的shoulder check动作,这个是不行的。我说,冤枉啊,我昨天睡觉落枕了啊,我肯定shoulder check了啊,但是没办法做出幅度很大的动作,脖子又僵又疼啊。台湾大姐说,好吧,但是不让行人这个怎么解释呢?我顿时无语凝噎了,说,好吧,我下次再考。谢谢。大姐笑眯眯地说,祝你下次顺利通过!

第五次考试,我的车牌审核过期了,需要重新审。

第六次考试前,我决定认真了,就开着车沿着经常考试的路线不停地开,开了整整一上午。那天我的考官是第一次路考的那个“大胡子”,他看见我噗嗤一下笑出来。那潜台词应该是:你跟我整“七擒孟获”的吧?那天我把所有的能量都聚集到开车这件事上,心想这次再不过大不了就真当孟获,考第七次。那天当我知道我通过路考的时候,我想跪下来给大胡子唱《征服》。也许过了许多年后,我会依然记得那天:那天的天空是格外的蓝,那天的风是格外的凉爽,那天我的驾照考试过了。

驾照考试是很多新移民和学生来到加拿大面临的重要挑战之一,像我这样极端的例子应该是不多的。只要精心准备和科学备考,就一定能够成功通过考试。祝愿各位都能在驾照考试中一次通过。