*本文为「三联生活周刊」原创内容

以下内容根据舒秦蒙的讲述和社交媒体内容整理而成。

口述|舒秦蒙

在急诊,底层劳动者的身影

我博士毕业后就在复旦大学附属眼耳鼻喉科医院做眼科医生,至今已经近10年。

我的方向是眼底病,眼底包括视网膜和玻璃体及部分视神经,是眼睛最内部的构造,直接与大脑相连。无论从构造还是功能上看,发育过程非常精密,作为大脑的延续,眼球内神经密布,如果受损,修复起来也非常困难。我们经常听到的疾病如黄斑变性、糖尿病或高血压引起的视网膜血管病变等都属于眼底病,而眼部炎症或者是一部分肿瘤引起的眼部疾病也可能影响到眼底。发病群体包含所有年龄层。

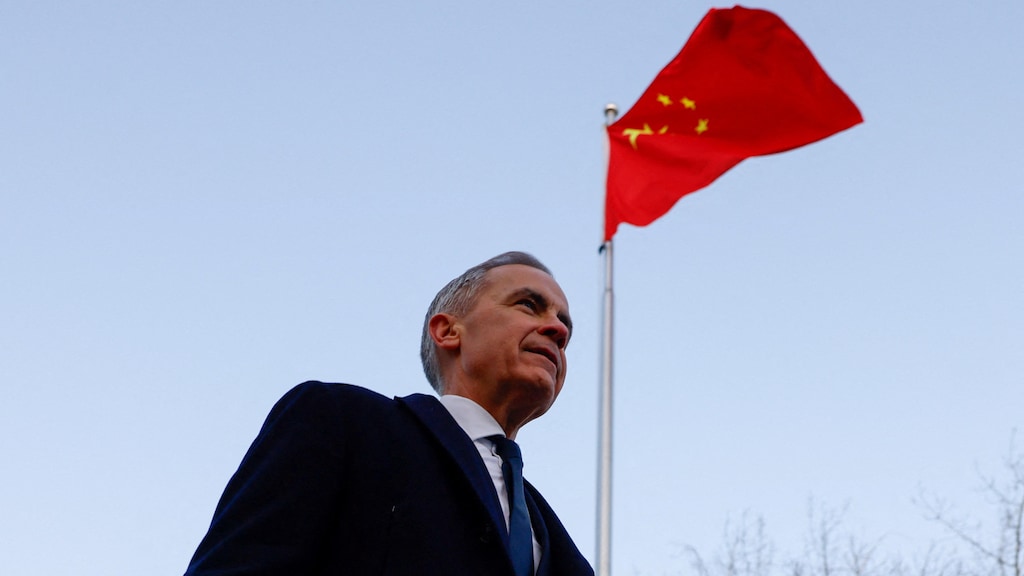

舒秦蒙

我平时主要在门诊和急诊。在急诊室里,我见过最多的是一线劳动者,因为急诊接待的以眼外伤患者居多,他们大都是在工作中受伤的。我见过比较匪夷所思的外伤,是一个在炼铁厂工作的工人,作业时铜水进了眼睛,结成很多小铜珠,附着在眼睛的皮肉上。最后我们只能下笨功夫,在显微镜下,将小铜珠一个个分离挑出来。

在急诊室,我见证了很多伤残劳务纠纷,无助和孤独的劳动者也见了许多。

有一次,一个装修工人来看急诊,目测四十多岁,手上拿着一叠报告。他是在用电钻头敲钉子时,一块铁钉碎片蹦到眼睛里了。受伤后已经在其他医院做过手术,这天只是来复查。接待的急诊医生不放心,叫他重新拍个CT,片子出来一看,手术根本没把铁钉取出来,要再手术,急诊大夫让我过去看看。

他很局促,说今天只是过来看个报告,什么都没准备。我说刀还是要开的,不然眼睛就废了。这个手术在临床上叫眼内异物取出,要在眼球合适的位置做切口,再将东西取出来,属于大刀,花费上万。他问了我费用后,沉默了一会,说他一个人在上海打工,要先和家里人联系。他盯着手机半天没拨号,然后垂头开始掉眼泪,说工伤老板不认账,家里哪里能凑出这许多钱。

我蹲下来和他说,我先给入院处打招呼按急诊入院,押金能交就交一些,不够也没关系,医院不会因为钱不够就不给住院,等毛病解决后,再跟老板要钱也不迟。他看了我一眼,眼睛红着说凑点钱再来,我说我明天打电话给你,钱不够不要紧,你明天先来开刀。他看了我一眼,抹抹眼泪说谢谢你,然后走了。

第二天,一个工友送他过来,那位工友胖胖的,皮肤黑黑的,嗓门很大,看起来很豪爽,他跑前跑后帮病人张罗,还把自己的银行卡拿过来刷,不够,又请别的工友帮忙刷了一些,才把钱凑齐。我听他们聊天,两个人都是刚找到这个工作,上班第二天就出事了。老板躲起来不管,他们找不到负责人。

眼科总的说来不算太费钱,但对底层劳动者来说,哪怕一次几千的检查费用,对他们都是一笔很大的开销。有些劳动者,因为怕花钱,干脆就在疾病初期忍着,等就诊时,最佳的治疗时机可能已经耽误。我在门诊遇到过一个老人,大概60来岁,来自安徽的山区,因为糖尿病而引发的眼疾,就诊时已经一只眼睛出血,看不见了,但她从来没有看过医生,甚至没放在心上,平时也不好好打胰岛素控制血糖。

像大多数依从性差的患者一样,这位老人也是怕花钱。当时陪她来的女儿说是卖了家里的两头猪才换来上海看病的钱。此外,当地的医疗条件也不好,去一次大城市看病,对他们来说又有诸多麻烦。再加上治疗糖尿病的胰岛素需要冷藏,农忙时,他们在地里一干活就是一天,中间也回不了家,干脆就不注射了。但她不知道的是,她已经错过最佳治疗时机,往后很难再看到了。

事实上,我们很少面对崩溃的病人,这些劳动者总是在获知病情的那一刻,沉默地接受命运。在急诊室,许多人的人生轨迹在这一天已经被极大地改变了,但是他们当时也许并不深刻地知道。

常常遗憾,偶尔治愈

做医生多年,也有过被患者误解或者不信任的时刻。

有些是非常小的事情,比如,我将病况复杂的老人转到资深专家的门诊,却被老人误解为我故意不给她看;还有陪人看病的大学生,在我为病人解释病情时不注意听,事后却指责我没有耐心。

这种时刻往往会毁掉一天的好心情。但这些小事不会让我怀疑自己工作的价值,我怕的是辜负患者的信任,没有为他们看好病。

2019年冬,我接到一位怀疑眼内感染的病人。是一位外地老农妇,女儿带来看病,她说女儿小时候眼睛发炎,哪里都看不好,到我们医院很快治好,所以非常信任我们,这次自己一定要来我们医院看。初步检查后,我怀疑她是眼内结核,让她去综合医院做一下排除检查,完了再来找我。去了综合性医院,又怀疑她是癌症,约了她过一段时间手术。

结果疫情爆发,检查被耽误,几个月后她才回到我这里。我一看眼睛症状加重了,但是结核和癌症都没排除,我不敢用药,只好先打了一针,让她先接受外院手术。手术后病理结果出来,果然是结核。

因为拖了几个月,当时她的右眼症状已经很重,但按照治疗原则,她还是需要先抗结核,我还告诉她右眼可能预后很差。她很痛苦,说怎么会救不回来呢,我多么信任你们,我女儿就是你们救的,我跑来上海这么多趟,花许多钱,从来没有怨言,我一个老太婆,哪里能有多少钱?她的病情比女儿复杂很多,也有很多客观因素导致的耽误。但我也不知如何解释,我想她需要的不是科学的道理吧。最后我没有说话,低头和她一起难过了一会。

后来我在特需门诊找教授,看到这位农妇。抗结核治疗很有效,左眼视力有0.4了,右眼视网膜病灶消退了很多,教授觉得可以手术试试了,她说谢谢教授,就是之前的医生(我)耽误了,教授听了很生气,说之前的医生非常负责,你要去了别的地方,就是瞎得不明不白,现在还能救得感谢人家。我戴着口罩没有说话,她家人也没认出我。

我家人说当时我应该为自己辩解下,但我知道她是老实人,不是胡搅蛮缠,她只是不懂。之前加了她儿子微信,要了她所有资料,做了个全科大会诊,希望能帮到她。我从不加病人,这是唯一例外,因为她当初非常信任我。“但求无愧于心”,这是句老话,只是这次我才有血有肉地感受过一遍。

眼睛是一个很精细的东西,眼外伤破坏力又很强,受伤的那一刻,患者眼睛的命运可能就已经被决定,医生能做的挽救是很少的。所以,能真正帮到病人,往往会让我们记得很久。

我至今记得另一个患者,那是2018年的一天,门诊看到很晚,准备结束时,有个五十来岁的男人出现在门口,问我:还能看吗?他皮肤黝黑,看起来是做体力劳动的。下班突然来活,我有点不耐烦,说你怎么才来?这么晚没检查了,只能简单看看。他点点头,说:能看就行。

他眼内出血很严重,要做B超。我又忍不住说,来这么晚,检查都没有了。他说自己从安徽马鞍山赶来,到上海就下午了,我说你不能早点出发吗?他说很早就从山里出来了,走到县里是中午,县医院说看不了,让他来上海看。

我诧异地问:到县里很远吗?要走一上午?他说,二十多公里吧。我有点愣住,他的语气只是在表述一个很常见的困难。我收起焦躁,庆幸自己没有因为不耐烦拒绝他。

给他扩瞳,隐约发现上方视网膜有火焰状出血,可能是静脉阻塞,我放心一点,至少视网膜脱落风险不大。我说可以先吃药,他说只带了两百块。我就拣便宜的止血药给他开了一点,说一个月不好要来看哈。他说要农忙了,来不了。我又急了,说你要是拖到开刀不麻烦吗?他没说话。

过了一会,他说干活时汗老流进眼睛里,辣得痛。我说我开点眼药水给你,又想,一瓶要二三十块。我跑进空诊室把检查用的硼酸洗眼液都搜罗来,凑了小十瓶送给他,说够你用很久了,不要对着眼黑点就行。他有点感动,说足够了,谢谢你。出门走了。

过了很久,我已经不记得这件事。又是一个快下班的门诊日,我接诊了一个眼内出血后恢复得很好的病人,我把病历本往前翻,想看他做过什么处理,结果翻到我写的字,我有点惊讶,说你以前看过我啊?他说是啊,你送过我眼药水。

我这才认出他,有一种意外之喜。我说本来以为你要开刀呢,现在打个激光就行了,激光的钱带了没?他说带了,现在田里不忙,随时来打都行。我说挺巧啊,又看到我门诊。他说看我在出门诊,专门等到快下班来找我,想谢谢我。

那天,我欣喜之余在想,临床中常常是挫败,偶尔有成就。他好了起来,对我信任和感激,给了我成就感,我也要谢谢他。工作中很多时候是一念之差,如果那天因为焦躁任性拒绝了他,我应该会很自责吧?

云南支边

去年,我们去云南文山苗族壮族自治州富宁县支边,这是上海和云南的长期对口支援项目。这一批援滇医疗队是由我们医院的眼科、耳鼻喉科、麻醉科、放射科和护理部各派出一名医务人员参与,我是其中之一。

这是一个边疆县,刚刚脱贫,医疗条件很不完善,常见的眼底基础检查所用的仪器和药物,这里大都没有。之前有一个独居老人眼部溃疡,真菌感染的可能性很大。但一周便形成她这样严重的溃疡不太常见。一问,原来她早先在山里诊所看,诊所医生经验不足,贸然使用了激素,才发展这么快。这里的乡镇之间经常相隔几十公里,由山路连接,交通不利。所以人们平时多去镇上的卫生院或者诊所看病,实在不行了,才会跑到县里,往往耽误最佳治疗时机。

老人的病情,处理起来很棘手,往坏里说,眼球都不一定能保住。治疗需要强有效的药,而这里只有基本的药物。病人也不理解病情严重,一心想回去忙农活,我心想她是不可能去上级医院看的,一放她跑回山里,哪还能找得到。后来我专门请师兄帮忙从上海配了药寄过来,才给老人用上。

在这里,我们接待的多是衣着宽阔、形体瘦弱,木讷而紧张的老年人。他们手脚似乎永远沾着泥土,朴实到对自己都缺乏关心,往往连自己一只眼睛什么时候看见的都说不出来。

下乡巡诊时,我遇到过一个最让我感到震撼的患者,工人模样,30来岁,他说眼伤是半个月前骑车时摔倒造成的,我看他的眼球都破掉了,内心咯噔一下,问他当时就看不见了吗?他说是的,我说你为什么不来医院找我们呢?他说想到去医院麻烦,睡一觉就好了。但他不知道的是,他已经严重耽误,那只眼睛没有了治愈的可能,永远都看不见了。

那是一个刚刚脱贫没两年的村子,以留守老人和留守儿童为主。我印象很深的还有一个小女孩,大概七岁,父母都在外面打工,一年回来一次,平时和姑姑一起生活。带过来时,小女孩左眼已经看不见光了,眼皮耷拉下来,眼球开始萎缩,说明患病已经很久。

她姑姑告诉我,大约半年前,小女孩眼睛出现可疑外伤,伴随发红,当时也没有在意,就用水冲一冲。后来也只在乡镇卫生所看过。我担心是恶性肿瘤,联系放射科的同事加了增强核磁,检查时,小女孩十分快乐地双手撑着蹦上了检查床,还“嘿”了一声,显示出她的活力。

我向女孩的姑姑解释,担心是恶性肿瘤,最好摘除眼球,做病理检查,最后装个假眼,她露出愁容,询问检查费能不能退,不然后面花费承担不起。那一刻,我甚至有些后悔让她去做了昂贵的检查。虽然是必要的,但毕竟不是她的孩子,她只是出于好心带孩子来看病,却接二连三的增加了很多负担。后来,小女孩的姑姑和一个表兄一起帮忙出了钱,帮小孩把检查做了。我认真赞美了这个姑姑的付出,她才略微舒缓了一些。我想,她们需要的,并不是科学的道理啊。

我的云南支边到6月底就结束了,来云南之前,我没有想过会有这样的病人,这令我很感慨,所以我开了社交媒体账号,希望将其记录下来。我的长辈三十年前在富宁看门诊,如今我也在这里看门诊,年岁与时代的更迭之下,做的竟然是一样的事。

下乡巡诊时

(图片由受访者提供)

排版:孙孙Boy / 审核:然宁