铁链女事件在众多网友的不懈努力下,层层推进。最新消息说是更高级别的有司衙门已经进驻,我们是否可以期望这一次有司能给出一个相对合乎逻辑的回复?其实,对这一事件,网友们的诉求很简单,仅仅是安抚并妥善安置被害人,给予其应得的赔偿,同时追究加害人的刑事责任。若是行政、司法等系统的人员存在渎职等违法犯罪行为,那么还应该同时追究这些人的责任。

但事态发展的一波五折表明,即便是这几个相对简单的诉求,也难以达成。更为严重的是,随着这一事件的持续发酵,越来越多的与之相似的罪恶开始浮出水面。我们发现,铁链女事件并非偶发事件,她仅仅是诸多类似事件被害人之一。那么,我们即便达成了上述目标,也属于头痛医头脚痛医脚,只能消停得了一时而已。我们其实应该追究的,远远不应止于此。我们应该反思的,也不仅仅是或司法或行政等单一某方的体系漏洞或责任,而是整个社会体系的问题。因此,本文试图从以下四个方面对此进行分析。

一、重男轻女及一孩政策的后遗症

春节期间,江苏徐州下辖的邳州市举办了一场相亲大会,因男女到场人数太过悬殊,以至于相关新闻以“五女相百男”为标题进行了报道。邳州市民政局对此回应称,当地适婚男女比例确实存在失衡现象。但我想,这种男女比例已经不能简单地用“失衡”来形容了。

重男轻女可以说是相当一部分国人,尤其是在乡村地区生活的人所患有的顽疾。原先女孩就不受重视,溺女婴、遗弃女婴现象在某些地区几乎是常态,而一孩政策的实施,更是严重压榨了女孩本就不大的生存空间。不过,这个章节我仅提供几组数据,并对其稍作分析,不准备展开详细论述。同时,因为众所周知的原因,我会将相关问题留给读者。

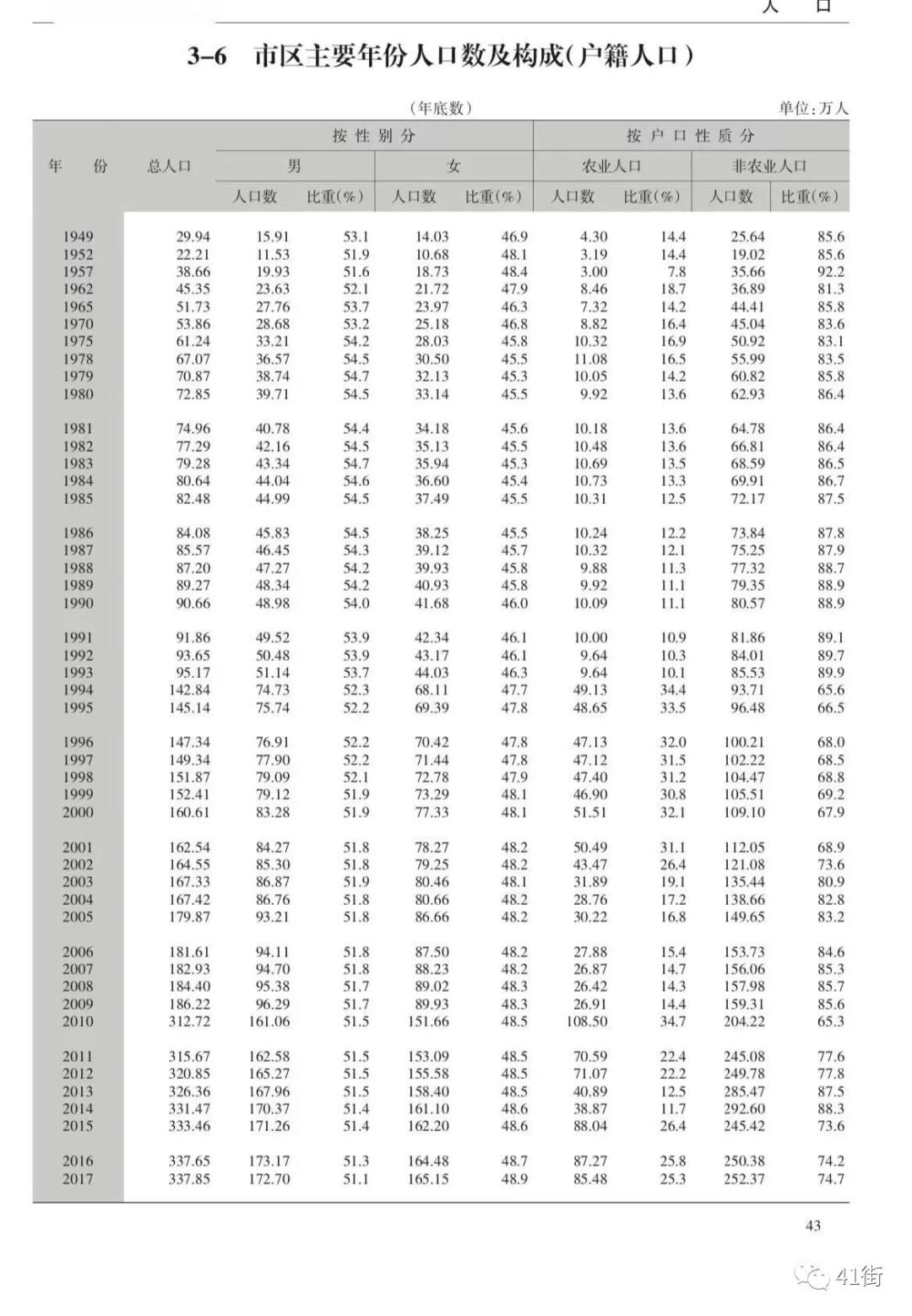

表一:徐州市市区自1949年至2017年男女人口数及比例

从上表可知,在徐州市市区,自1949年到1990年,男女性别比一直保持在113.4—120.6左右,到1996年才有所改变。

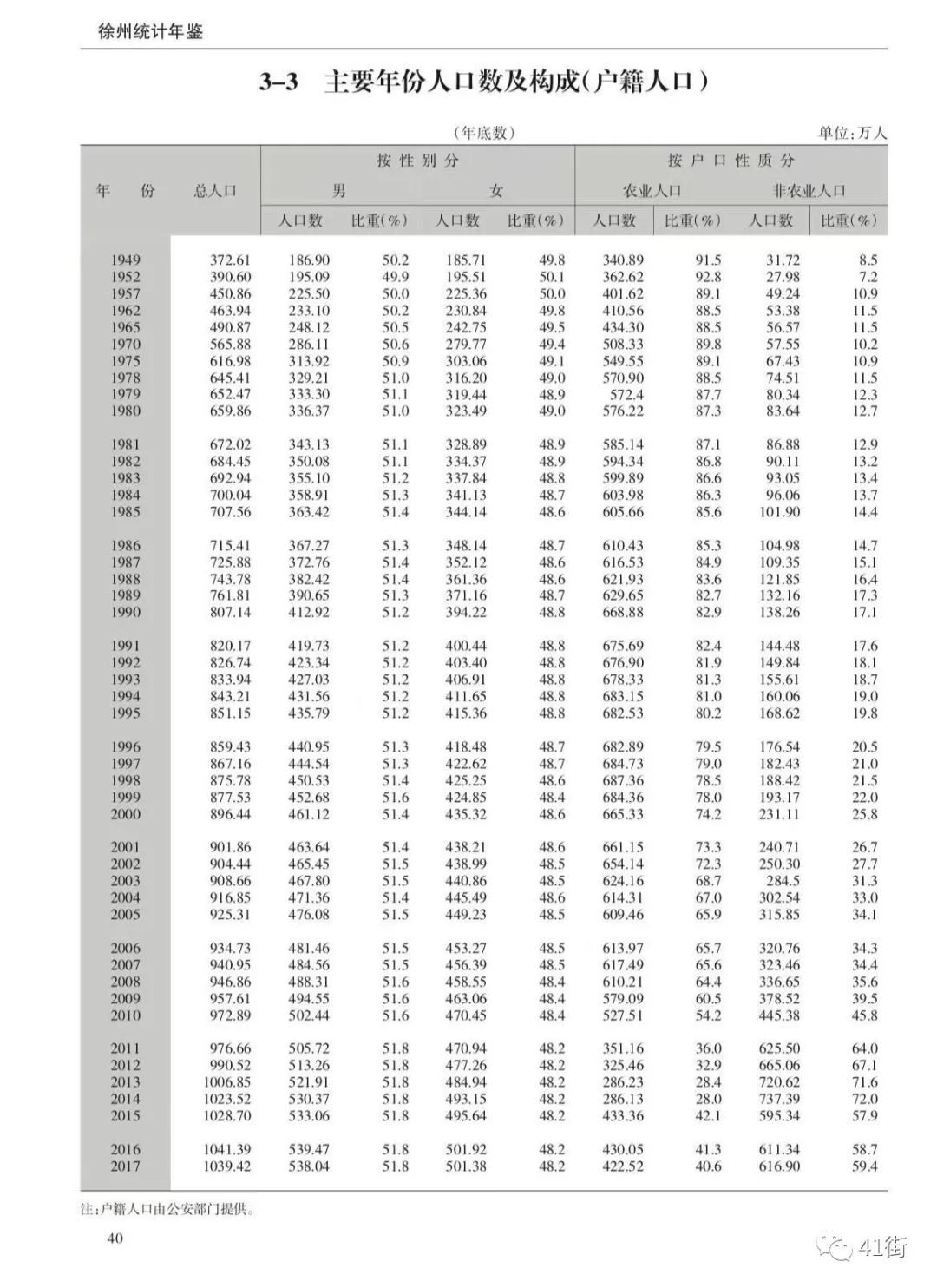

表二:徐州市自1949年至2017年男女人口数及比例

从上表可以看出,男女性所占人口比例历年变化并不是很大,但从1981年开始,男性比女性多出的人口的绝对数却开始逐年加大,到2009年,男性人口首次比女性多出30万人。到第七次人口普查,2019年年末2020年年初,徐州全市户籍人口为1041.74万人,其中男性为539.35万人,女性为502.39万人,男女性人口差已达36.96万人。

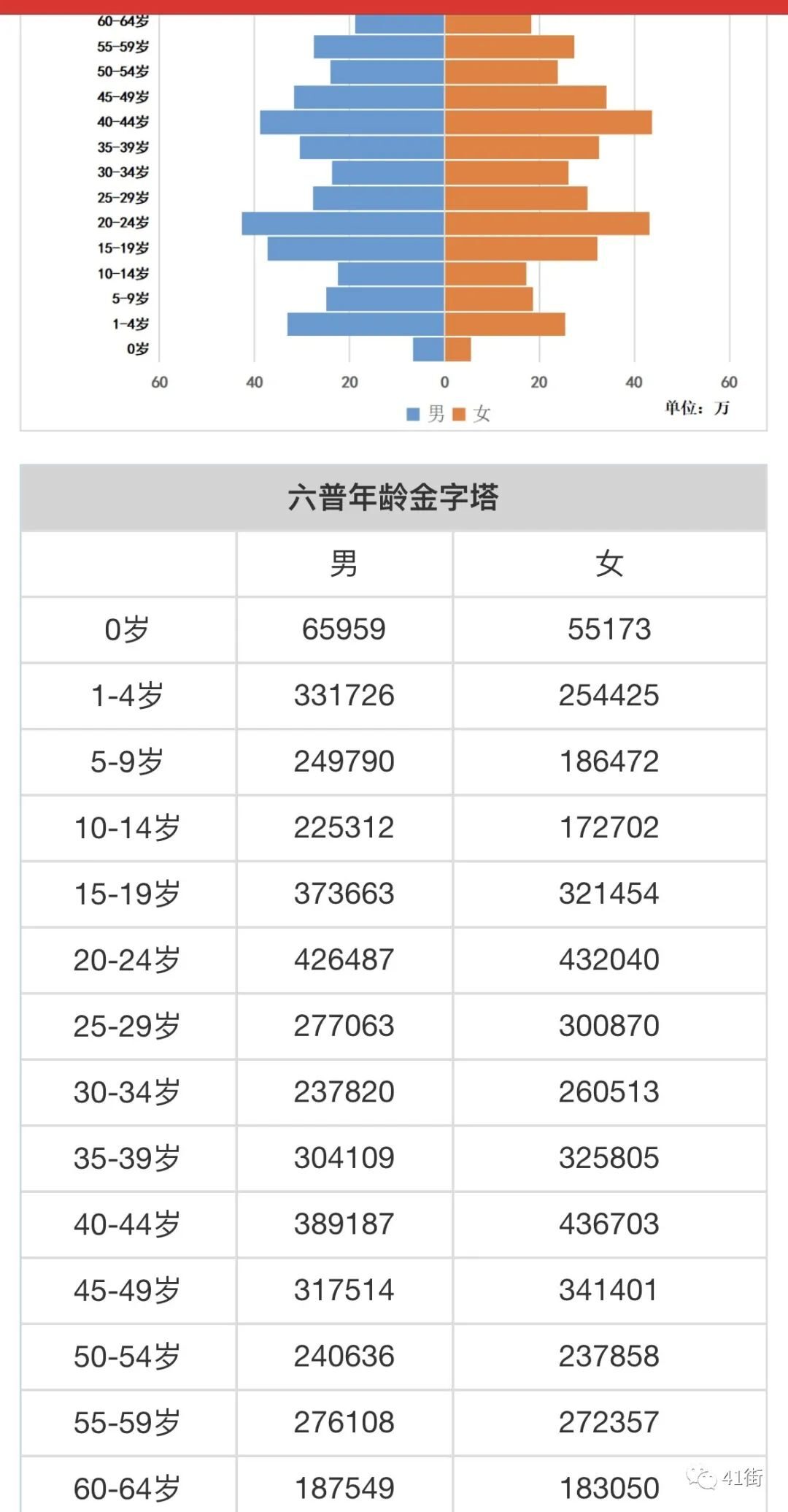

表三:第六次人口普查人口金字塔

从上面这个第六次人口普查人口构成金字塔结构中可以看出,从0—19岁,男童的人口数一直大于女童,但是从20岁这个阶段往后,女性的人口数比男性要多了。在40-44岁这个阶段,女性人口比男性多出了12.2%。

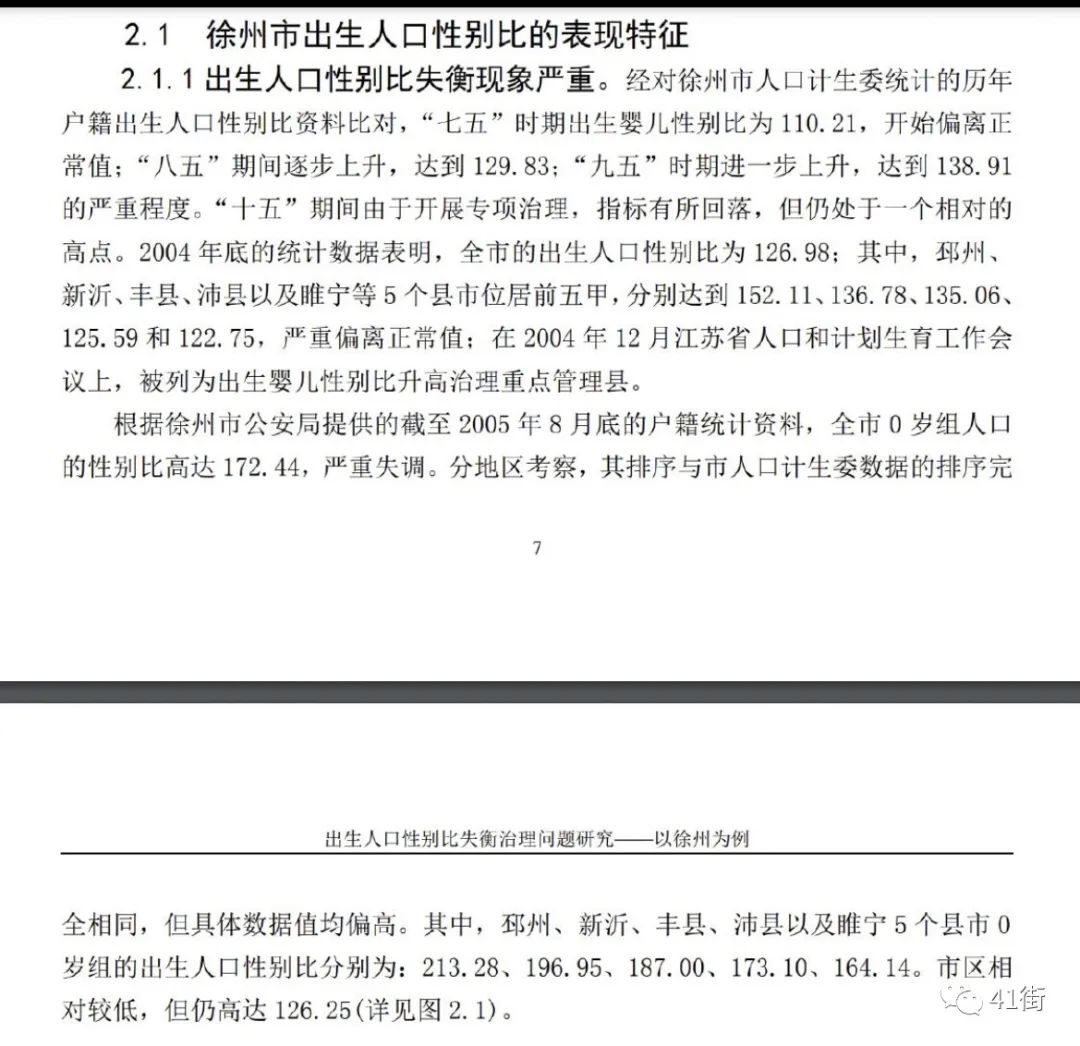

表四:南京农业大学杨洪涛2007年发表的硕士论文

《出生人口性别比失衡治理问题研究——以徐州为例》

上图南京农业大学杨洪涛2007年发表的硕士论文,他的论文研究表明,在“七五(1986-1990年)”期间,徐州的出生人口性别比已达110.21,到“八五”时期上升至129.83,“九五”时期更是达到了138.91。在个别地区,如邳州、新祁、丰县(目前的当事县)等五县市0岁组出生人口性别比更是高达213.28、196.95、187。

如此男女出生性别比例,“五女相百男”现象也就不难理解了。那么,当地又是如何解决如此巨大的婚嫁女性缺口的呢?又怎么合理解释第六次人口普查所显示的,从20岁组之后,女性人口比男性人口多呢?杨文没有解释,我也不准备作答。这两个问题本身,以及与目前铁链女事件之间的关系问题,留给各位读者自己思考。

注:该章节表格中所有数据,从杨文外,均来自徐州市官方发布:

《2018徐州统计年鉴》,https://www.hongheiku.com/shijirenkou/545.html

二、宗族体制下的个体地位

为何被拐卖女性只要一落虎口,就绝难生离?这是因为,如同诸多报道所揭示的,她要面对的往往不是买家一家人,而是整个村子。整个村子的人,未必都直接向她施暴,但却会在面对她的求救时置若罔闻,且在她逃跑的关键时刻,对其进行堵截。而这种不辨善恶只顾“人”情的做法,很大程度上是以前宗族体系的遗留。

中国的传统乡村村落,基本都是以宗族形式,即以某个姓氏为主,以血缘为纽带而发展起来的。1911年以前,宗族一直是作为非官方编制的一级管理单位的形式而存在。政令的发布及实施,均有赖于各大小宗族的配合及有组织的执行。同时,宗族的宗祧继承等又受到法律的保护。

为了保证宗族利益最大化,一个宗族内部往往会有分工,有人出仕有人从商有人务农。宗族中有子弟表现出有学而优则仕的可能性,且如果是嫡系,那么整个宗族的资源都会向其倾斜。哪怕该子弟非嫡系是旁枝,宗族出于共同利益考虑,也会出手帮扶。作为回报,这些子弟出仕后也会有意无意地为宗族创造各种有利条件。宗族再利用这些条件进行再创收,一部分以钱财、土产等方式回馈给出仕的族人,以支持他的仕途,一部分会被用于开办或扩大族学、购买宗祀用地、族田等延续宗族,培养下一代。当然,也免不了被宗族的其他人用来提高生活水平。但一般情况下,大宗族均有不亚于国家律法的完善族规,来规范族人,包括族长在内的各种行为,以保证宗族的存续。

在国家的社会保障体系完全不存在的古代,宗族在某种程度上还承担了本应由国家承担的一定的社会保障及再分配职能。比如稍微有点规模的宗族中都会设有义仓,每年在青黄不接时定期放粮以接济穷困的族民,宗族中的富裕家庭也会在年节时接济一些上门打秋风的类似刘姥姥这样的穷眷,族中义学也向穷困族民子弟免费开放。这些行为在某种程度上增强了宗族的凝聚力,使得宗族合族敬宗的功能得以实现,也使得个体在宗族中找到一种集体归属感。“认祖归宗”在古代,往往成为一个底层小人物逆袭成功后最为向往的一件事,而所谓的“叶落归根”也往往指的是死后能入葬祖坟。

在这种传统下,一个个体因某件事被开除出宗籍的严重性,不亚于中世纪某个欧洲人被开除教籍。因为这不仅意味着该人生前不再受宗族保护,死后也不得入祖坟,从而成为孤魂野鬼,不再享有宗族的香火供奉。

不仅如此,将宗族作为一个整体看待的传统律法的某些规定,又在客观上加强了族人之间的联系。比如,《尚书》记载,早在夏启商汤时期,就有“罪人以族”的规定。《史记/秦本记》记载:“文公二十年,初有夷三族之罪。”此后历代,都有族诛的相关规定。也就是说,一旦有族人犯了大罪,往往满族人都跟着遭殃。

在这种律法体系下,族人之间往往是一荣俱荣一损俱损。受此利弊影响,宗族中的每个人几乎都或主动或被动对宗族持有很高的忠诚度。同时,宗族的荣誉或利益高于个体也成为不容置疑的条律。在某种情况下,为了宗族的利益,甚至有可能对抗朝廷的律法,而在朝代迭更之际,保证宗族的存续往往比保某朝皇帝的皇位存续显得更为重要。

清末以降,随着西风东渐及工业的发展,大批破产农民及手工业者脱离土地转向城市发展,极大地动摇了以土地为基础的自然经济,也动摇了宗族的根基。同时,民国的新法律废除了传统的宗祧继承制度,颁布了一夫一妻的婚姻制度,规定男女经济地位平等,否定了传统的以父权为中心的宗法观念,也使宗族制度失去了法律保护和政府庇护。

1949年以后,尤其是1952年全国土地改革和农村民族政权建设之后,宗族制度作为封建遗毒更是受到了严厉的打击。这当中,首当其冲的是那些作为宗族的原宗祧继承者,即那些累世同居共财的大家族。这些大家族在重重打击中分崩离析,被解体成一个个个体小家庭。这些个体小家庭与原先依附于这些大家族而生存的个体小家庭一起,重组成松散型村落。

但是,宗族作为整体建制虽被打废了,宗族制度的某些观念,类似一荣俱荣一损俱损的利益观,族人之间相帮相扶,互为扬善隐恶等习俗,却并未随之消散。在上个世纪90年代后期起,各地还掀起了重修宗祀、族谱等宗族活动的高潮。而在目前的社会格局中,对这些处于底层乡村的人而言,宗族活动是他们唯一一种真正能够参与的、与他们的现实生活紧密结合在一起的团体活动。这些活动,既给他们提供了某种集体归属感,也加强了他们彼此之间的认同感,从而既在形式上也在事实上,甚至在精神上形成了一个利益共同体。

可以说,这就是目前诸多传统乡村村落原始社会生态的由来,也是被拐卖女性所面临的最为真实的现实状况——她们所面临的就是这样一群生活在原始社会生态村落里的、不辨是非只认乡情并互为隐恶的民众。当然宗族制度遗留下来的远不止此。其他诸如父权至上,繁育子嗣为延续宗族香火等,都加重了这些女性面临的困境。

回到本事件,所涉某民姓董,而搜度娘可知,董姓是一个在当地生存繁衍了近六百余年的大宗族,族民遍布46个村庄,现存有宗祀、祖陵及族谱等。据说董姓宗族每两年举行一次祭祖活动,2018年就曾有过一次盛大的祭祖活动。而从目前披露出来的各个消息来看,董姓某民的所作所为,在其所在地应该是无人不知无人不晓。且从流露出的某些证件,如结婚证来看,也非其一人一家有能力能办理的。这就说明,其所在的宗族、乡民必曾在其中出力不少。既然如此,那么作为一条绳上的蚂蚱,事发后上下相互遮掩也是题中应有之义。这也是为什么我们看到其前后4份通报漏洞百出堵无可堵。而对此类现象最好的防堵办法,是实行乡镇级以上公务员序列的异地任职、轮值制度。

三、相关法律制度存在缺陷

这次铁链女事件让人口拐卖犯罪中法律方面的不足与缺失也再次暴露在了人们面前,并引起了各界人士,包括法律界人士在内的注意和讨论。

人性善恶之争由来已久,但有一点是可以确定的,那就是人性必然是趋利避害的。当作恶的成本无限接近于零而获利却很丰盛的时候,那么对那些只要作恶就可以达到自己目标的人来说,没有外部制约,不作恶真的很难,道德律令对这些人是完全无效的。具体到拐卖人口罪,未被发现的卖方就属于这些作恶成本趋近于零却获利颇丰的人,即便被发现,还不如买卖珍惜动植物的量刑幅度,也不能对其形成足够的威慑力。

而对买方而言,虽然不是无本买卖,但其支付的对价却远远小于其所得。更何况,在他们的观念里,这个对价还转变了他们行为恶的本质,即他们认为,付出的对价使其作恶的行为具有了某种“正当性”的豁免理由。这种对具有正常理性思维的人来说完全不可思议的观点,对他们而言,却是再正当不过的了。现实中,不仅是他自己、他的亲属、邻里以“他付了钱了”为由,支持他非法占有该妇女,甚至有部分善良的被拐卖女性自己,也会对此怀有一定程度的内疚。更荒谬的是,现行法律还在某种程度上支持了他们的这种荒谬绝伦的观点的正当性。

如原刑法第241条规定:“收买被拐卖的妇女、儿童,对被买儿童没有虐待行为,不阻碍对其进行解救的,按照被买妇女的意愿,不阻碍其返回原居住地的,可以不追究刑事责任。”最高法对此条的司法解释为:收买被拐卖的妇女,业已形成稳定的婚姻家庭关系,解救时被买妇女自愿继续留在当地共同生活的,可以视为“按照被买妇女的意愿,不阻碍其返回原居住地”。这个免责条款加上最高法的司法解释,在现实中造成了买方几乎不存在被入罪的问题,也让他们免去了人财两失的风险。

由于拐卖人口犯罪屡禁不绝,且其对被拐子女家庭造成的打击太过致命,这种免责式的法律规定遭到了各界人士的抨击,于是,2015年《刑法修正案(九)》将该免责条款中的“不追究刑事责任”修改为:“……可以从轻或者减轻处罚。”但是,正如罗翔教授多次指出的,这个规定实际上依然未能匹配买方实际应承担的刑事责任。

且不说无买则无卖,只说在现实中,伴随着买方非法收买妇女行为的往往是非法拘禁、强奸、故意伤害等系列罪行,而法律的此种避重就轻的规定,尤其是司法解释中所谓的对被拐卖妇女意愿的认定,几乎是对这些后续罪行完全视而不见,不仅完全忽视了她们所受的肉体伤害,也同样忽视了她们包括斯德哥尔摩症在内的系列精神性创伤。可以说,法律的这条规定,在客观上助长了买方那种因为支付了对价而心安理得作恶的不正常心理。

1、提高拐卖人口犯罪的量刑幅度,同时,买卖双方应同罪同刑。

2、拐卖人口犯罪中,若涉及其他犯罪的,如绑架、抢劫、强奸、非法拘禁、故意伤害、妨碍公务等罪行的,应数罪并罚,而不应以拐卖一罪掩盖其他罪行。对其他人,如被告人的家人、亲属、邻里等,帮助被告人对被害人实施加害行为的,以协同共犯论处。

3、对拐卖人口罪不设追诉期限限制。拐卖人口罪行一旦发生,对犯罪人的追诉期终生有效。

5、建立被害人的司法救济制度。一旦发现有拐卖人口罪行的,应及时给被害人提供法律援助,使其能够依法及时行使刑事附带民事诉讼原告的相关权利。同时,为被害人提供心理疏导,以治疗其遭受的精神性创伤。

四、社会保障体系的缺失

这是我要就此事件讨论的最后一点,但却是最为重要的一点,也是最难以实现的一点。

我曾在第三章节中提到人性之善恶,不可否认,人性中善恶两面是客观真实的存在。恶仅靠内在的道德律令无法约束,必然需要来自外界的制约,而法律正是这样的存在。但恶的发生,不仅仅在于需要防范加害人,也需要提高对潜在被害人的保护,包括提高她们的认知水平。而对她们的保护包括认知水平的提高,与国家和社会是否能给予足够的支持,比如教育培训、就业指导等,密切相关,所有这些,都属于社会保障体系的内容。

有多份针对拐卖女性犯罪的研究报告表明(http://shxyj.ajcass.org/Admin/UploadFile/20130926008/2015-09-19/Issue/4uuxkscf.pdf,

http://ww2.usc.cuhk.edu.hk/PaperCollection/Details.aspx?id=5194)

被拐卖女性中,来自经济极其落后地区的占比为绝大多数,且这类被害人往往是文盲或半文盲,这当中的很多还因为其女性的身份,在原生家庭中不被重视,与家庭其他成员的关系比较疏离,这种种生存困境的叠加,使其脱离其原生环境有着强烈的意愿。正是这种意愿,加上其本身缺乏对潜在风险的辨识能力,使其极其容易成为这一类犯罪的目标。这一类拐卖犯罪也往往具有高度的组织性和针对性,某些地区还存在熟人带熟人的特点。而被害人在一定程度上具有的脱离其原生环境的主观意愿,使得该类犯罪基本无需诉诸暴力,从而使其具有高度的隐蔽性,不易被发现。被害人往往是在到达目的地之后,才发现与自己初衷出入很大,或完全相反,却悔之晚矣。

同时,研究也表明,靠拐卖实现传宗接代“职责”的那些男人,也往往生活在经济落后的贫困地区。这当中小部分是因为生理缺陷,但绝大部分是因为经济困难,娶不起。

相比较而言,来自经济发达地区的拐卖往往具有偶发性。如果前者是批发式的,那么这一类就是零售式的,且为了拐卖成功,更有可能诉诸暴力,比如,被拐卖女性可能是深夜独行被一棍子打翻,或独身旅游上错车被困,等。

这两类犯罪中,对被害人来说,与前者相比,后面这类更难加以防范。我不得不悲哀地说,除了严格执法和寄希望于加害人手下留情或忽然良心发现外,后面这类犯罪更多的需要女性自身提高防范意识。与之相反,如果能对贫困地区女性提供适当的支持和保障,包括保障她们能维持一定的生活水平,普及9年制义务教育,提供一定职能的技术培训,我们其实可以在很大程度上防范前一类犯罪的发生。而这一点,无容置疑,我们做得是很不够的,或者说,还有很大的余地。下面我提供几组数据以做参考:

1、维基百科分别根据四个标准列出的中国贫困人口占全部人口的比例:

从上表可知,按照官方标准人均年收入低于2300元算,截止到2017年,也仍然有3.1%的人生活在贫困线以下。

2、2019年,中国教育总支出占GDP比例为4.04%,在世界有数据可查的190个国家中,居第110位。另据政府官网(http://www.gov.cn/xinwen/2021-12/03/content_5655560.htm)2021年12月31日公告,2020年,教育总投入占GDP比例为4.22%,与往年相比有所提高。但没有数据表明,这些支出有多大比例投入了贫困地区,而该份公告也指出“教育经费在各类教育中配置比例不均衡……城乡区域存在差距问题突出”。

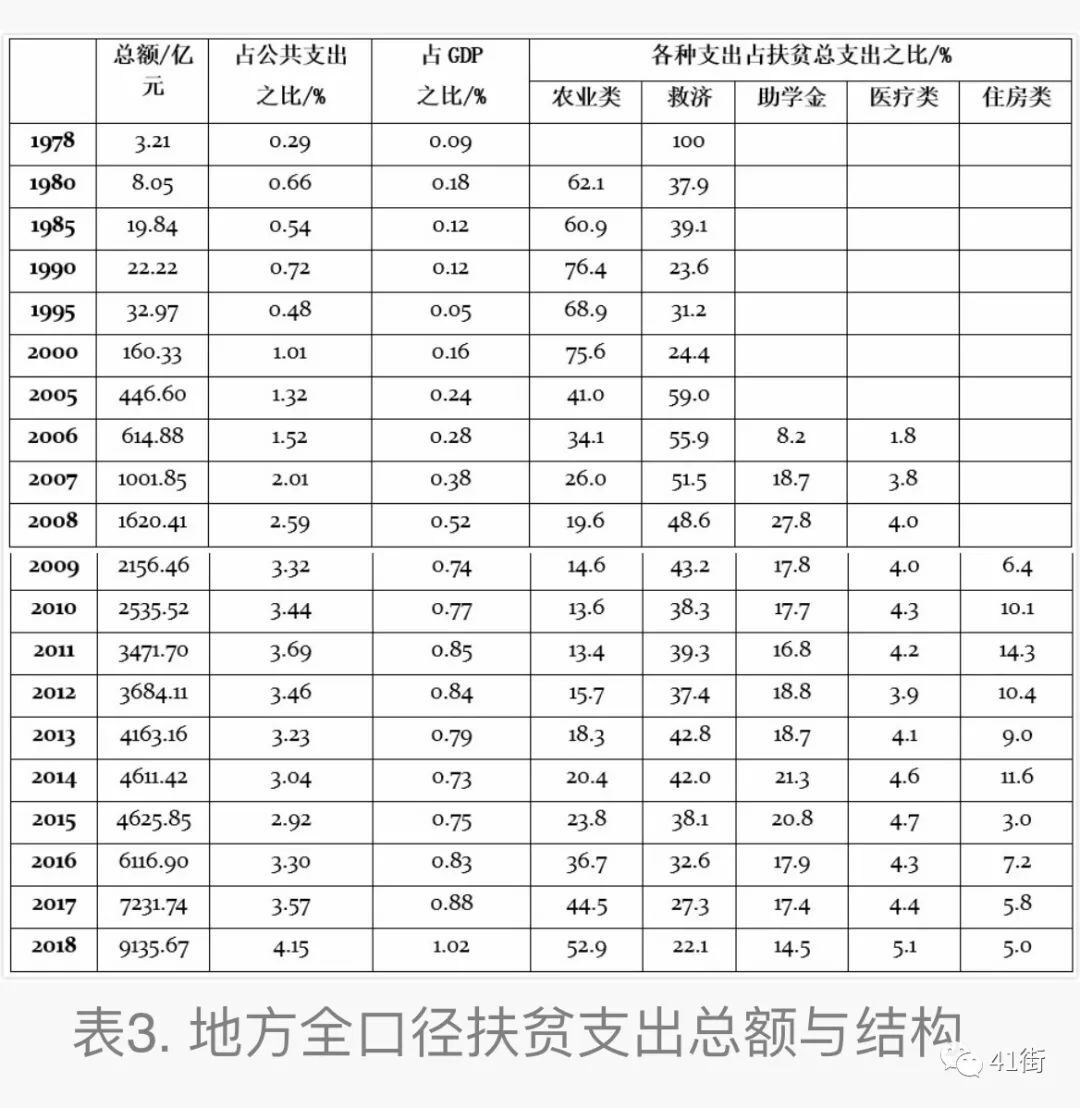

3、1978年至2018年,地方全口径扶贫支出占GDP比例及各种支出构成:

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_7679449

从上表可见,历年扶贫支出占GDP比例不足1%,2018年首次超出1%。2020年,据官网报道,中央财政专项扶贫资金为1461亿元,而2020年GDP现价总量为1013567亿元,专项扶贫资金占GDP比例为0.144%。

综上,我想,如果我们能系统地郑重考虑上述四个因素,提出相应的解决办法并实施,即便不能完全杜绝拐卖妇女的现象,也应该在很大程度上减少此类犯罪的发生。

PS:有网友统计,自昨天江苏省成立调查组后,铁链女事件的关注度已经断崖式下跌。但我想,虽然调查组的成立可能意味着曙光将至或已至,但毕竟正式结论未出。所以,我在此还是呼吁,请各位持续关注事态进展。

周萃芳:法学博士