在粤剧舞台上驰骋六十余年,跨越广东、澳门和温哥华,杨海城的人生是对“钟情一艺,坚守一生”的最好诠释。不同于许多移民在新环境中不得不改行谋生,杨海城始终没有放弃粤剧。他用一身功夫、几代相传的热爱,践行着“带着艺术移民”的非凡之路。

杨海城与罗品超为其粤剧学院题写的匾额合影

梨园少年,初露锋芒

1945年出生于广东湛江赤坎的杨海城,成长于一个粤剧世家。外祖父是粤剧演员,父亲早逝,母亲为乡村教师,生活虽清苦,但粤剧文化深植家庭,再加上居家附近是剧院、部队礼堂和电影院,“几乎天天能看戏”,这些都令他对粤剧的魅力从小耳濡目染。1959年,尚未成年的杨海城通过选拔进入湛江粤剧团少年班(又称湛江青少年剧团),开启了长达六十余年的舞台生涯。那时的湛江粤剧氛围浓厚,剧团培养全面发展的演员,要求四功五法皆上乘,生旦净末丑专注一行、其余有所悟。杨海城即是其中佼佼者,后来被呼作“万能老倌”。

据当年《湛江日报》报道,杨海城武打精湛、唱腔婉转,深得观众喜爱。1964年,杨海城随团赴深圳演出时,《白蛇传》一剧极为火爆,香港的粤剧名伶白雪仙、任剑辉也表达希望观赏此剧,还希望通过何贤邀请剧团赴港演出。粤剧、电影均有成就的张活游看过演出后,称赞杨海城的武术动作“干净利落,颇有神韵”,并邀请他赴香港发展。张活游甚至专门致信表示:“你功夫好,有潜力做大戏角色。”当年时任中南局书记的陶铸将湛江青少年剧团与广东省粤剧院青年训练班、佛山青年粤剧团定为广东三大机动剧团,随时接受省委任务调动来广州演出。1964年这场《白蛇传》还在广州为中央首长董必武、贺龙、徐向前、聂荣臻、罗瑞卿等及省委领导演出。这些经历让年轻的杨海城对自己的艺术前途充满希望。

可惜天不遂人愿。当年夏天,他和剧团到广州集训准备出境演出,却在出发前得知“古装戏暂不出境”,随后文革爆发,人生计划就此中断。

文革期间,杨海城依然每日练功,对传统唱腔与动作保持执着。如央视纪录片《华人故事》中所报道, “虽然样板戏有局限,但练功从未间断,武戏和唱腔的基础打得更加扎实。”他随团演出《沙家浜》、《智取威虎山》等红色经典,照旧好评如潮,1970年在阳春县石绿铜矿演出时,约有三万名观众观看演出。晚上的演出,下午三点舞台前就聚满了观众。演出结束后,观众翻山越岭散场归家时打着的火把像火龙般蜿蜒在山间,蔚为壮观,直至凌晨四点仍可见到。

在舞台上,他不仅演武,更以人生历史背景设计角色唱念做打,赢得“杨海城一出场,人物形象便鲜明”的评价。这段经历既是政治压力下的无奈,也是艺术坚守的体现。

1978年,杨海城在广州演出时,粤剧名家任剑辉、白雪仙、罗品超专程前来观戏。演出结束后,他到罗品超家拜访,三位前辈对他热情鼓励。这一份支持与认可,让他在困境中更添信心。

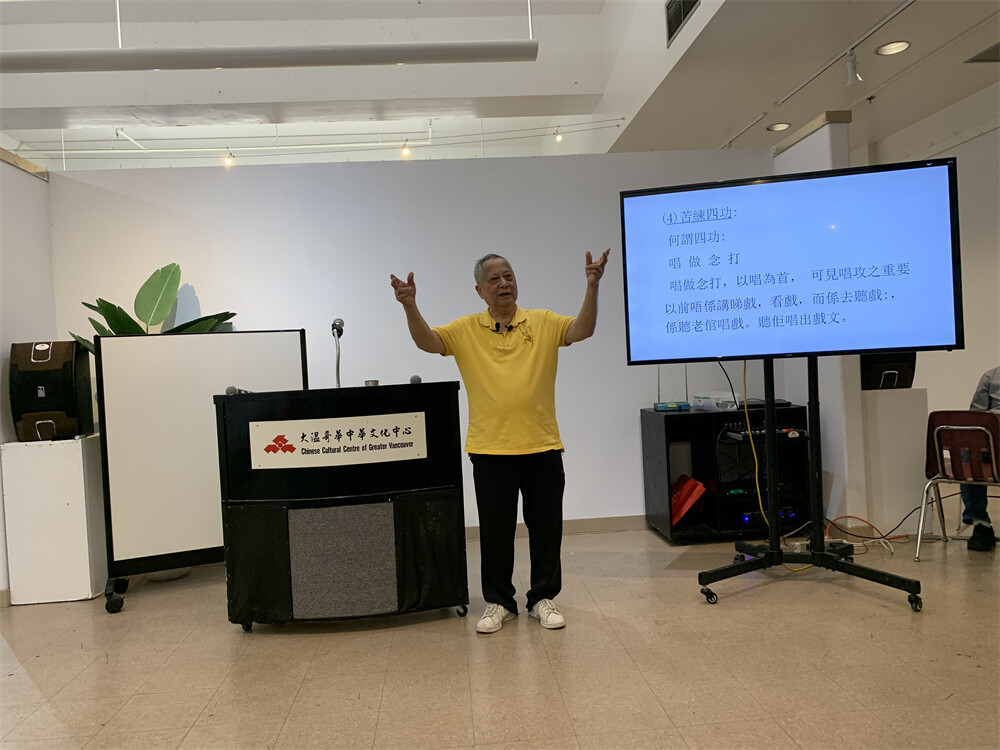

杨海城于2025年6月在大温哥华中华文化中心讲座《六十六年梨园情》

异乡扎根,粤剧育苗

1980年,经姨妈邀请,杨海城凭借家庭探亲签证前往澳门,开始了他第二段艺术时期。在澳门,粤剧有观众却无土壤——缺乏剧团与系统教育。初时,杨海城只能扮演武师,无法承担唱角重任,收入虽高但受限颇多。但他并不气馁。1982年在郑仲辉协助下,杨海城首次登台演唱“闲角”——《林冲郊别休妻》中的人物,颇受好评——这也是他在澳门恢复主演之路的重要转折点。随即,他参与澳门首届艺术节演出《打金枝》,被誉为“将粤剧传统完美展现给澳门观众”。

最具里程碑意义的是1987年,在郑仲辉的支持下,杨海城自筹资金,创办澳门粤剧学院,从本地招募老师,亲自训练学生,带着年轻一代组成剧团。他说:“澳门没有完整剧团,我们自己来办。”他不只是演员,更成为粤剧种子的传播者,有力地推动了粤剧在澳门的普及与发展。学生阮顺娟回忆道:“师傅不仅教唱,还传授粤剧历史与舞台礼仪,课堂氛围严谨却温暖。”学院成为澳门华人社会传承岭南文化的重要据点。

逐渐在澳门站稳脚跟后,杨海城频繁去香港演出,去新加坡、马来西亚、日本、葡萄牙等国演出——其中在新加坡曾十天连续演出二十场“神功戏”,场场爆满。他还参加澳门本地的电台节目主持和采访、拍摄电视剧;整理粤剧古本,出版《粤曲古腔谱子集》;加强与内地的互动,如邀请湛江小孔雀剧团来澳门演出等。

澳门本地文化界对他的贡献给予肯定,媒体曾称他为“粤剧守护者”,尤其在经济飞速发展、文化多元冲击的背景下,杨海城的坚持令粤剧得以延续。1980至1990年代,他不仅演出,还举办讲座与文化推广活动,使粤剧成为澳门华人社区认同的文化载体。1992年,杨海城被聘为澳门政府文化委员会委员。

杨海城在讲座中分享粤剧人生和艺术体悟

移民艺术家,文化传承使者

1997年,杨海城以“自雇移民”身份登陆温哥华。来加拿大的促因有二——好友郑仲辉要移民加拿大,建议他也同来,及从小对“金山”的仰慕——“我从小就喜欢加拿大。1970年代特鲁多访问中国,说要让300万人来加拿大,我当时就想我能去就太好了!我们那里是侨乡,许多家庭都有去北美的亲戚。小时候,孩子们玩儿的时候都会说长大了要去金山镀金。”

较之从湛江搬到澳门时一无所有,这次他可是做足了准备,“我是搬了货柜来的,满满一个货柜。”他携带的不仅有戏服、道具、图书音影资料,还有数十年功底。据《大温哥华时报》专访,他初抵温哥华即在家中开设粤剧课程,教授唱腔与舞台动作。

而且,与初抵澳门时不同,来了温哥华便演出不断,不仅演折子戏,还能演整出大戏。如登陆温哥华不久便参加白雪仙的妹妹白雪红的雪红艺苑的《白蛇传》演出;参加天凤仪剧团《惊梦》、《凤求凰》演出,与龙贯天、李凤合作;参加振华声艺研究社《明末遗恨》演出;与粤剧红伶阮兆辉、高丽合作演出《凤凰恩仇未了情》及《十五贯之访鼠》;在新时代电视演出《林冲之风雪山神庙》等等。还去旧金山、广州、香港等地演出不断。至2007年,移民十年时便演出120场。2017年,获得加拿大国会认同及颁发的“终身成就奖”,以奖励杨海城在粤剧表演及教育工作的付出和坚持。

2019年,杨海城庆祝从艺六十周年,在本拿比剧院举办演出,复排《白蛇传》、《凤仪亭》等经典作品,现场座无虚席。多位弟子和观众动容,称他“将粤剧视为生命,教导我们不仅是表演,更是文化责任”。

粤剧演出和教育之外,杨海城还积极参与其他艺术活动。如2010年,他参与由UBC和多伦多华人作家合作制作的粤英双语舞台剧《金山梦》,一人分饰五角,展现粤剧与现代戏剧融合的可能性。2022年,多伦多Arabic导演Rosa Cheng执导之粤剧融合新作《The Prop Master’s Dream》登上温哥华舞台,正符合杨海城所倡导的粤剧跨文化路径。该剧将粤语曲调与英语对白、爵士乐、原住民鼓声等融合,回应杨海城的理念:艺术必须生于当下,服务在地。

2016年,杨海城与大温哥华中华文化中心联合举办粤剧文物展,展出其珍藏的戏服、面具、剧本、宣传单等。这些珍贵藏品不仅展示粤剧艺术之美,也成为连接华人社区历史与文化记忆的纽带。谈及收藏和展览的初衷,杨海城在接受《星岛日报》采访时说:“我为粤曲贡献一生,加上加拿大多元文化的风气,自觉有义务在本地为推广粤曲方面做更多工作,因而产生了以自己的收藏品,举办一次展览的想法。”

2025年夏,他在大温哥华中华文化中心举办“六十六年梨园情”专题讲座,分享粤剧人生和艺术体悟,吸引逾百名粤剧爱好者参加。讲座中,他重点谈及粤剧的历史沿革、角色塑造及情感表达,生动的讲解使听众仿佛穿越时空,亲历粤剧黄金时代。

多年跟从老师学艺的学生表示:“师傅课堂外耐心指导,讲述粤剧文化背后的故事,增强我们对身份认同的理解。老师强调:‘移民不是放弃根,而是用文化连接过去与未来。’”加拿大文化研究者Jack Hang‑tat Leong在其论文中指出,粤剧在华人社区长久以来强化了文化认同感,体现跨文化认同与文化传承,他特别提到杨海城创办的学院活动在多元文化社会中具有示范意义。“杨海城是华人社区粤剧文化的核心人物之一。他通过教育与演出,不断强化海外华人的文化归属感与认同感,为岭南戏曲的跨文化传播做出了重要贡献。”

杨海城在讲座中展示“唱念做打”

“移民不等于改行,粤剧是我的人生”

杨海城六十余年粤剧生涯,是粤剧历史的缩影,也是岭南文化传承的缩影。从广东湛江的少年天赋,到澳门的粤剧育苗,再到温哥华的文化使者,他始终未曾中断对粤剧的热爱与坚守。文革风波、移民漂泊都未曾令他放弃艺术理想,反而让他更深刻理解粤剧的时代价值。

他用声音唱响传统,用行动传递文化。他的教学、演出、讲座与展览不仅弘扬了粤剧艺术,更让海外华人子弟在异乡找到文化自信与精神归属。对杨海城而言,粤剧是生命,是家乡的根,是连接过往与未来的桥梁。

杨海城现年已八旬,仍每日练功,持续传授粤剧艺术。他说:“只要还能站上舞台,就要让粤剧继续发光发热。它是我们文化的瑰宝,也是我们民族的记忆。” 他强调,“移民不是改行,而是把专业带到新社区”,呼吁华人子弟“练一门艺术、留一种文化”。 他以粤剧为生,也以粤剧为荣。

他的人生故事,是一部跨越半个世纪的文化传奇,更是一段不忘初心、坚守文化身份的移民典范。他告诉所有移民艺术家:无论身在何处,持之以恒地热爱与传承,就是对文化最好的尊重。艺术无边界,文化也能随人迁移,继续在世界舞台上生发出属于自己的光芒。

2025年8月2/3日晚,杨海城将与杨海城粤剧学院登台献艺。