“我用艺术手段来完成我对国际共运的一个反思的过程。从视觉角度,没有第二个人做过这样的工作”

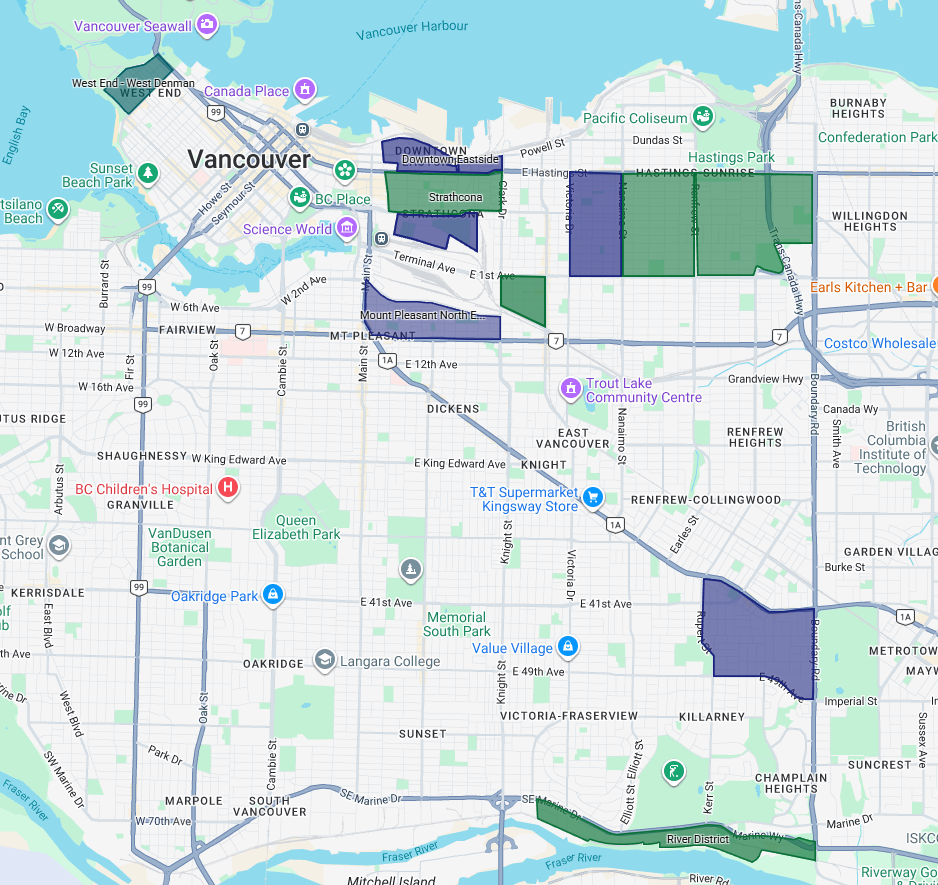

沈嘉蔚在自己的作品《巴别塔》前。照片:Radio-Canada / submitted by Jiawei Shen

影片入围了蒙特利尔的国际艺术电影节,FIFA (新窗口)的竞赛单元。

影片讲述艺术家沈嘉蔚用了20年的时间,完成了总面积达130平方米的壁画组画《巴别塔,Babel》。他用视觉艺术的形式,对二十世纪巨大的社会实验国际共产主义运动

进行了分析,并将其具象到了四百多个参与其中的历史人物当中。

2024年,这部纪录片获得了悉尼电影节的最佳纪录片。

沈嘉蔚表示:

这个不仅是一个艺术创作的一个过程,也是我用艺术手段来完成我对国际共运的一个反思的过程。从视觉角度,没有第二个人做过这样的工作, 但是它在本质上, 还是一种历史的、哲学的、思想的,一个比较广的维度的一次反省, 它不是光是视觉艺术。

詹姆斯·布拉德利跟随沈嘉蔚十二年,记录了这部作品完成的过程。

他告诉加广中文,国际共运过去很多年了,年轻一代人已经不记得、更不了解那段重要的历史了,所以,记录非常重要。

镜头下,置身巨大的展览馆,观众被这场视觉盛宴震撼,也勾起了其中一些人的回忆,让更多观众了解了那段历史。

除了记录《巴别塔》巨作的完成,影片还展示了艺术家的人生,沈嘉蔚和他的夫人王兰经历了怎样文革十年的苦难,以及如何在六四后带着女儿辗转到达澳大利亚,并在那里展开自己新的艺术历程。

詹姆斯·布拉德利介绍说,很多华裔家长可能不愿意告诉孩子们自己曾经经历的苦难,比如沈嘉蔚的女儿西尼是在电影放映之后,才知道母亲曾遭遇的苦难,她抱着妈妈哭了起来,说真抱歉,我以前不了解你的故事

。

沈嘉蔚与本片导演詹姆斯·布拉德利(James Bradley)在蒙特利尔。照片:Radio-Canada / Yan Liang / RCI

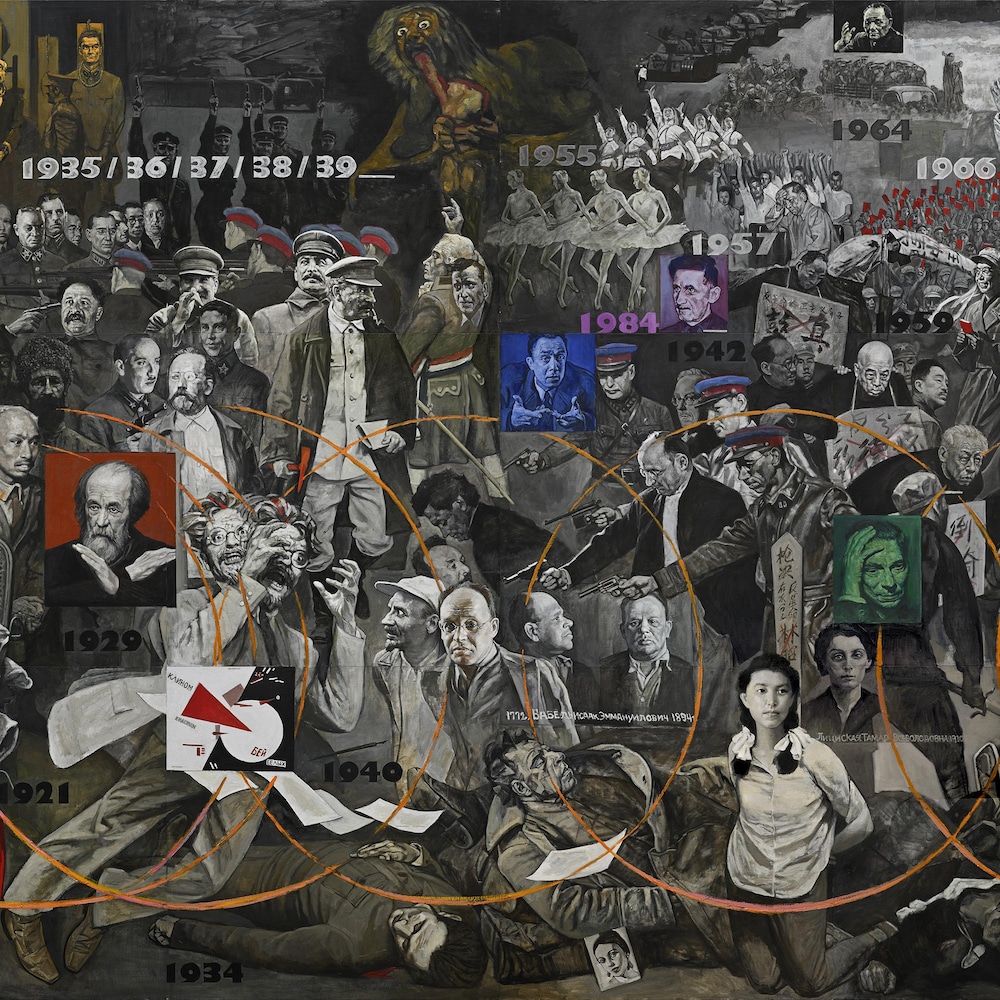

沈嘉蔚介绍说,这幅壁画包含的450个人物,除了国际共运的创始人和运动中的主要领导者,还有相当篇幅他留给了那些为这个实验牺牲的、或被自己的革命“吃掉’的知识分子们。

因为租不到适合的仓库,沈嘉蔚决定自己居住的艺术家村(Bundeena)小镇打造一个工作室,来布置这件巨幅作品。

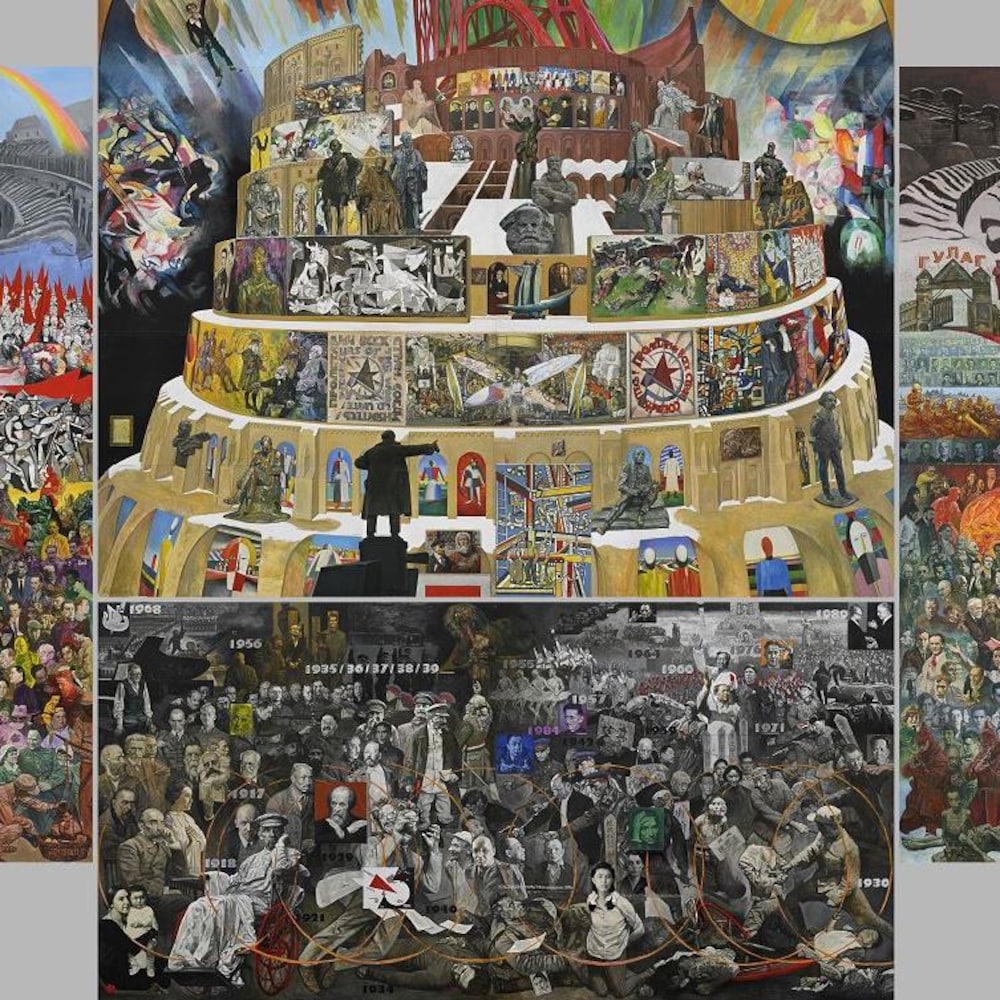

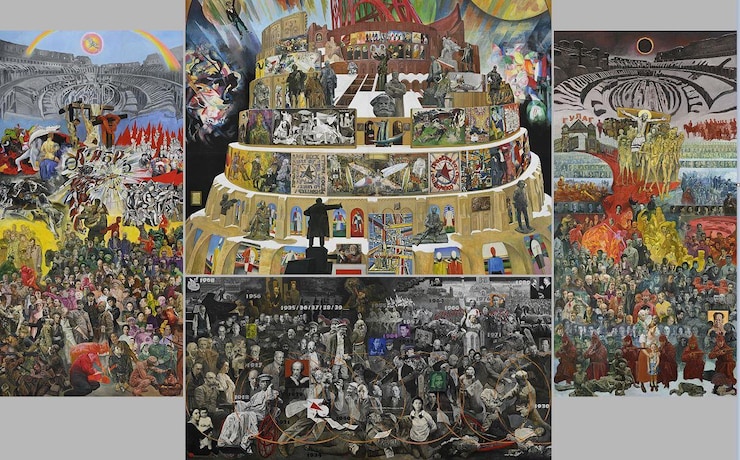

作品有机地分布在展览馆的四面墙上,分别是:

《乌托邦》,7.2X7.2 米,这是四幅壁画中最大的一幅,描述国际共产主义运动这个人类理想乌托邦,从诞生到衰亡的过程。

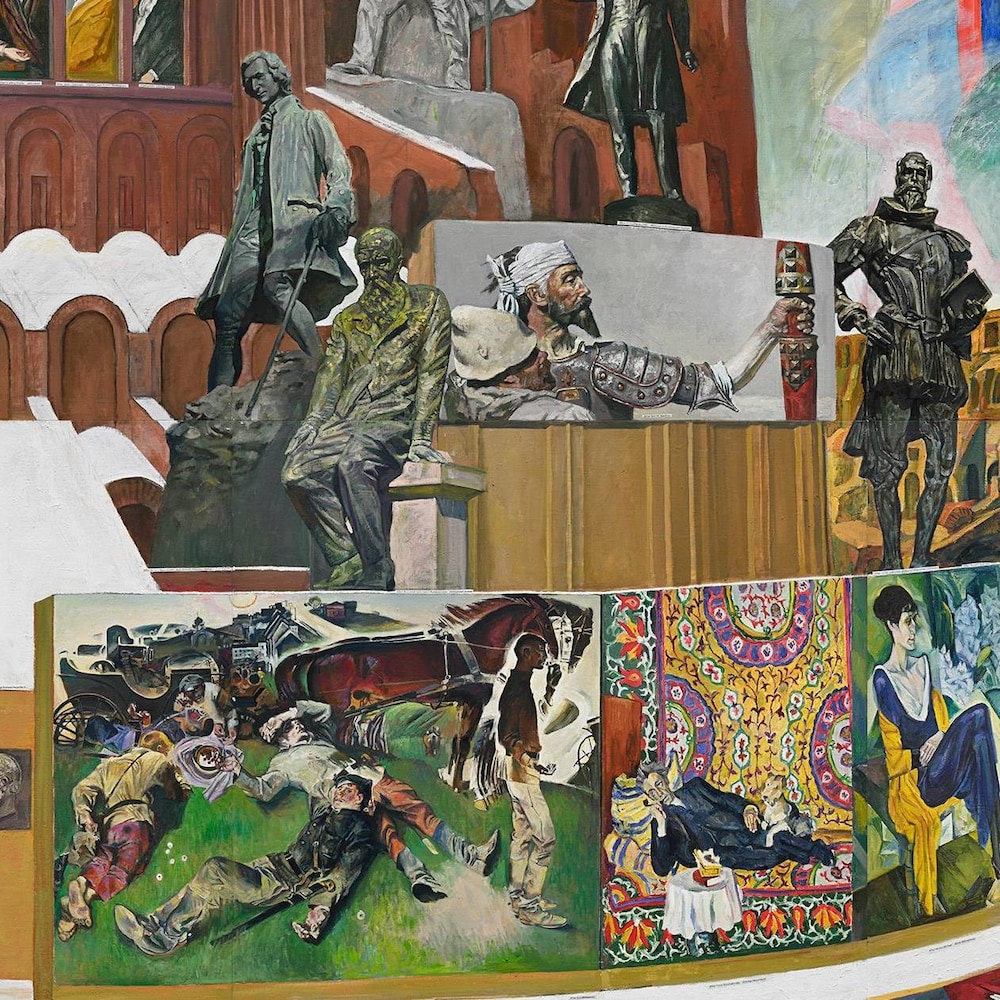

第二面墙壁上是《英特纳雄奈尔》,7.2米X3.6 米,讲述为了理想乌托邦而努力奋斗甚至牺牲的人们。

第三幅是《古拉格》,7.2米X3.6 米,前共产苏联针对知识分子的劳改营中的知识分子、艺术家。

最后是3.6米X7.2 米的《萨图尔诺斯,Saturnus》,罗马神话中因预知自己会被孩子取代,而不断吞噬掉自己孩子们的神。

在《乌托邦》中,沈嘉蔚使用了荷兰画家老彼得·勃鲁盖尔(Pieter Bruegel)的名作《巴别塔》的形象。在巴别塔上方,则安置了乌克兰出生的前苏联先锋派艺术家塔特林(Volodymyr Tatlin)设计《第三国际纪念碑》。

-

1来自9 : 纪录片中的镜头,沈嘉蔚将壁画《巴别塔》搬去建好的画室。, 照片:{{pictureCredit}}Radio-Canada / submitted by Jiawei Shen

-

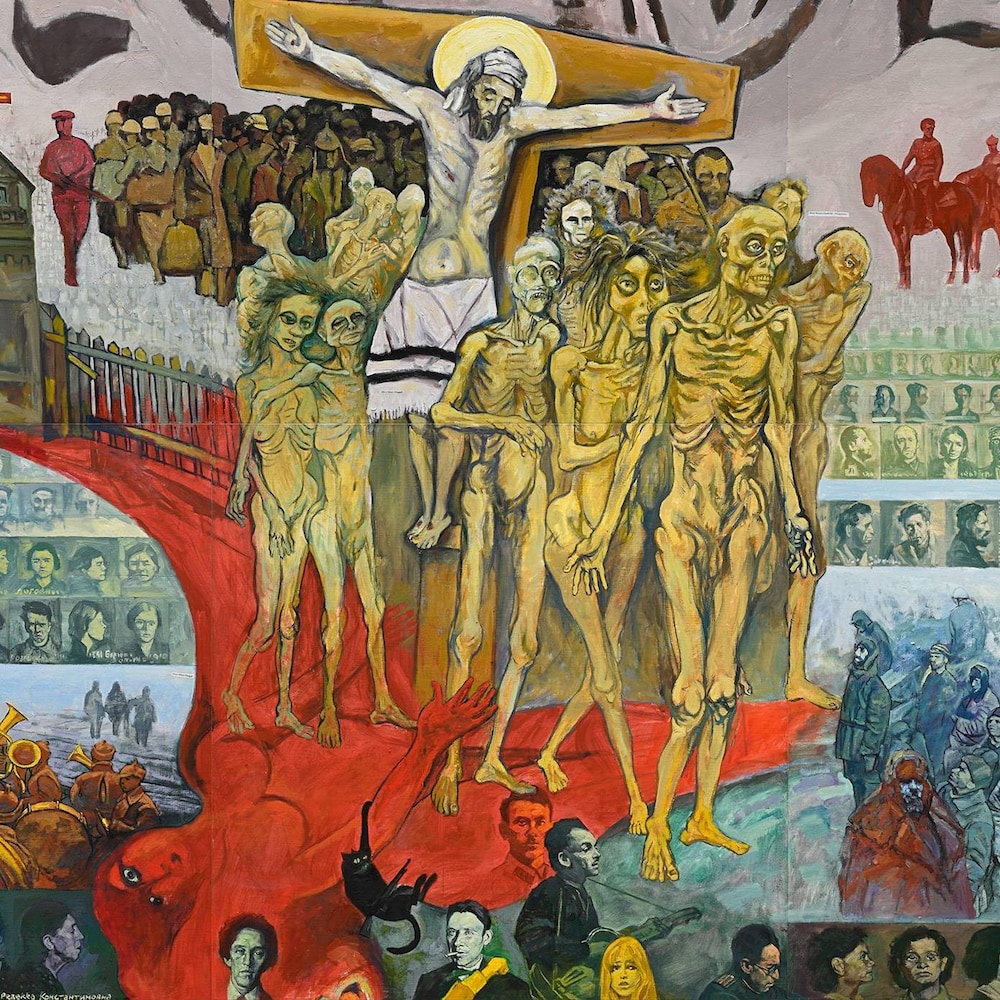

2来自9 : 《巴别塔》局部。, 照片:{{pictureCredit}}Radio-Canada / submitted by Jiawei Shen

-

3来自9 : 沈嘉蔚作品《巴别塔》局部。, 照片:{{pictureCredit}}Radio-Canada / submitted by Jiawei Shen

-

4来自9 : 沈嘉蔚在《巴别尔》创作现场。, 照片:{{pictureCredit}}Radio-Canada / submitted by Jiawei Shen

-

5来自9 : 沈嘉蔚作品《巴别塔》局部。, 照片:{{pictureCredit}}Radio-Canada / submitted by Jiawei shen

-

6来自9 : 沈嘉蔚作品《巴别塔》局部。, 照片:{{pictureCredit}}Radio-Canada / submitted by Jiawei Shen7来自9 : 沈嘉蔚作品《巴别塔》局部。, 照片:{{pictureCredit}}Radio-Canada / submitted by Jiawei Shen

-

8来自9 : 沈嘉蔚作品《巴别塔》局部。, 照片:{{pictureCredit}}Radio-Canada / submitted by Jiawei Shen9来自9 : 沈嘉蔚的《巴别塔》描绘超过450名国际共运参与者。, 照片:{{pictureCredit}}Radio-Canada / submitted by Jiawei Shen

1948年,沈嘉蔚出生于上海,他在嘉兴度过了青少年时代。1970年,沈嘉蔚作为知青去了黑龙江,1974年以油画《为伟大祖国站岗站岗》一举成名。他的另一幅作品《红星照耀中国》,收藏于中国美术馆。

他坚持以众多人物肖像来记录历史中的重要事件的风格。

1989年,他前往澳洲。在澳洲三十多年,他曾为教皇方济各、英国以及丹麦王室成员画肖像,也曾获得多个绘画奖项,并继续他再见革命,Zai Jian Revolution

的描绘历史探索。

他选择了十月革命一百周年纪念日,2017年11月7日正式启动壁画《巴别塔》。

在未来几年,他决定要给《巴别塔》作品中的四百多个人物以及当中涉及的历史事件做传,也可谓一部另类的历史艺术史。

接下来是沈嘉蔚先生接受加广中文记者采访的实录:

加广:沈嘉蔚先生,您好!感谢您接受我们的采访。 我看了关于您的纪录片《欢迎来到巴别塔》。 巴别塔是一个圣经里的故事。 巴比伦人要建一座高塔,希望抵达天堂,但是被上帝阻止了的故事。我想知道,宗教在您的生活里重要吗?

沈嘉蔚的成名作,完成于1974年的《我为伟大祖国站岗》。

照片:Radio-Canada / submitted by Jiawei Shen

沈嘉蔚:可以说不重要,因为我完全不信教。也可以说很重要,因为我本身是对西方文明很向往。而且,我认识到整个西方文明的来源,它跟基督教文明是分不开的。当我在澳大利亚获得第一个大奖的时候,我们澳大利亚的一个博物馆馆长,很有意思, 他说,我是一个不信上帝的基督徒,可能我也是这样,因为我很多价值体系是从这里来的。

加广:您用了二十年的时间,先做研究,然后再开始绘制这幅巨作《巴别塔》 。作品完成之后,你觉得,自己对国际共产主义运动会不会有了不一样的认识?有没有这样的一个过程?

沈嘉蔚:对国际共运的反省,是我一生都在进行的。 但是,从最近的二十年的创作研究的过程中间,我是更加逼近于我现在的认知。

从文化大革命一结束,我对(国际共运)反省更加深入。 最终,这二十年,我反思的成果就是,我把列宁主义跟马克思主义彻底分开了。

我最终认为列宁主义实际上是对马克思主义的一个反动也好,或者是一个背离也好。 马克思在他的十九世纪的环境里,他是对自由看得非常重要的, 因为他是逃避专制的迫害, 他流亡到英国,他一生也回不到德国。

所以他对专制制度的这种批判,和他对他描述的理想中的共产主义社会是每一个单个人的自由发展, 是所有人自由发展的必要条件, 他是这么来描绘这个所谓的共产主义社会。

而列宁呢,他是一个革命家,他不可能按照等到马克思说的,等到条件成熟了,再让人类就进入到共产主义社会。 列宁是要用一种暴力革命的手法,来提前进入他所梦想的这个社会。

但是你一旦开启这个暴力(革命)的手段,你必须在每一分钟都要用剥夺敌人的自由,来使得自己能够存在,所以,他从第一分钟他就把自由给消灭掉了。

这是为什么,苏联整整74年这个老百姓也没得到自由,最后他还是垮台了, 那么就是说列宁主义的要害在这里,这是我最后的一个结论。

所以,这个过程不仅是一个艺术创作的一个过程,也是对这段历史的一个反思,因为我觉得,虽然我是用艺术手段来完成我的作品,从视觉角度,没有第二个人做过这样的工作, 但是它在本质上在实质上, 它还是一种历史的也好, 哲学的也好, 思想的也好, 它是一个比较广的一个维度的一个反省, 它不是光是视觉艺术。

《巴别塔》局部。

照片:Radio-Canada / submitted by Jiawei Shen

加广:您用了一个壁画的形式,然后专门为了这部作品起了一个studio,展览厅,有八米高。 听上去这可能会是有些疯狂的举动。我想知道,这个构想是从什么时候开始?决定要自己建个房子来展示自己的作品。

沈嘉蔚: 这个过程也是一步一步啊。在2001年的时候,我就是有了这个构思,就是用巴别塔的角度来回顾国际共运的历史。

当时,我没有意识到,它的规模会发展到后来这样。但是,我在开始着手画第一稿的时候, 我马上就意识到有一个大问题, 就是原来我想把所有的故事放到塔上面去描绘, 但这个塔跟人的比例不好办, 你这个里面的人物它就小了, 所以我当时搁置了下来。

到了2008年, 我有了一个明确的构思, 就是把这个塔本身作为一个理想来描绘, 那么其他有三张画来描绘所有的人物、事件和故事,这样一分家, 他们的规模就设定了.

到了2010年的时候,我就意识到,我当时已经把构图都确定了, 就是一共是90块板, 板面合起来, 每个板面是半张胶和板那么大, 那么就是一米二乘一米二。这样呢,它高度就是七米二。

我当时最原始的想法, 我就找一个仓库, 买一个仓库把它画出来。

当时我决定要做这件事情以后,发愁的就就是资金, 我是不打算用任何的其他人的资金来支撑我这个工作, 因为我这是很私人的一件事情。

我就想到我在文革中间的成名作《我为伟大祖国站岗》可以拍卖掉。

2009年拍卖成功了, 拿到了大概一百万美元左右,我就可以做这个事情。

但我又发现,所有的仓库只有六米, 我买不到更高的仓库。后来,我突然想到了, 我说,我干脆我就在我自己住的这个村庄里面, 我买块地造一个房子, 因为有了这笔钱, 我想再借一些钱就可以做。这样就决定下来了, 所以这是一步一步的。

最后,我也觉得这是一件很好玩的事情, 所谓的共产主义大厦, 实际上就是从基督教的巴比塔这个地方来的, 因为共产主义整个信仰的建构,它就是基督教的一个分支, 所以我最终是在自己家里造了一个巴比塔。

就这么一个简单的事情, 虽然看起来有点疯狂, 但是我想,人一辈子能做点什么事情, 能做成功就行, 做不成功也就算了, 因为根据巴比塔的故事, 上帝阻止了这件事情, 所以我总觉得,这件事情做不成。

但是我也开了个空头支票, 把詹姆斯(导演)拉下水, 一起来做这件事情, 我不成功,他也不成功。但是,我也看过他前面一个纪录片, 拍的一个中国画家跟一个土著画家合作,拍着拍着,那位土著画家死了。 他就照样拍,拍到最后这个艺术家和土著艺术家的家人,一起在首都博物馆举办了联展。

那么,这也是个完美的故事。我想,我如果拍了一半我也死掉,没有完成, 他可能还有办法可以说收拾这个残局。

总而言之,就是一步步,所以,没想到最后能够大家都皆大欢喜完成了。

2023年10月,沈嘉蔚和各界朋友庆祝《巴别塔》完成。

照片:Radio-Canada / submitted by Jiawei Shen

加广:所以在影片里,你好像不止一次的说,如果上帝让我完成它。为什么《巴别塔》这部作品, 听上去像是一个使命, 是一种宿命的感觉?

沈嘉蔚:我做事情比较认真,我觉得我要做的事情,我要弄清楚它的来龙去脉。我不能够随随便便。

当然,我从小就是从少先队员开始,共青团员、共产党员,一直一步步过来的。既然我为了这个共产主义,奉献了前面的40年的生命,那么,我要弄清楚,(它)对还是不对?如果是对,那我也要知道它, 如果不对,那么,我也要说出来为什么不对,和我怎么去补救它,总而言之,我要为我所有的事情负责任。

这个就是为什么到最后我认为,它是我最后的使命——就是把这个国际共产主义运动,用我自己的熟悉的手段,把我的思考变成我的作品,来告诉后人,我是怎么看法的,我是认识到哪里,另外有哪些事实在历史上面被淹没了,甚至故意不让人知道, 我都要把它翻出来,我都要把它记录在我的作品里面。

所以我说,我这件作品是个记录, 就是国际共运,可以说二十世纪吧, 因为我的认知是,国际共产主义运动,是从十月革命开始的,因为在二月革命的时候,俄国已经把沙皇推翻了, 成立了一个民主的政府,而且其中的大部分成员,还都是各种不同流派的社会主义。

那么这个列宁,他是很少数的几个人,提出来说,我们要马上就发动我们的社会主义革命, 所以是列宁开创的所谓的共产主义革命。

但是到了1991年,戈巴乔夫代表苏联共产党,他是总书记,他说,我们的共产主义实验失败了,结束了。 他宣布解散苏联共产党,这个是一个非常负责任的宣布和举动,可惜,很多人都没有注意到,甚至故意不提这件事情 —— 这是非常有历史意义的,就是在那个瞬间, 所谓的共产主义实验结束了, 这个运动也结束了。

那之后,还有保持了共产党旗号的那些国家和政党, 他们都要寻找一个新的出路,它不再属于这一个以推翻资本主义, 建立一个理想或者是梦想中间乌托邦的这么一个运动。

所以我这个巴比塔描绘的可以说就是苏联的74年历史, 至于说周边的共产党国家,由于共产国际组织起来的政党,是整个这个运动的一部分。

那之后发生的,就不在我的讨论范围之内,我是这么来很明确地界定我的这个作品的。

沈嘉蔚的《巴别塔》描绘超过450名国际共运参与者。

照片:Radio-Canada / submitted by Jiawei Shen

加广:从20年前构思开始,到最后成品。您感觉,当中有差别吗?

沈嘉蔚:过去25年里面,我的画室每个月的第一个礼拜天都是对公众开放的,他们能够看见我整个创作过程,一直到我正式完成到现在,又有一年半的时间,尤其这个电影在大半年以前上映以后, 我这个开放日来的人都将近一百人。

除了澳大利亚本地的人以外,也有其他海外的, 年龄层从老年到少年都有,中国来的人也很多,甚至包括大陆来探亲访友的,和住在这里的华裔移民。持左中右各种立场的人都有,无论他们是对共产党很有想法和抱有希望的,还是对共产党持严厉的批评态度的,所有的人都对这幅作品表示好感,他们没有提出什么异议。

我想为什么呢? 因为我是非常忠实地记录这段历史,我不采用任何丑化的方式,编故事的方式,全部都是尊重历史,他们长什么样我就画什么样,其中重要的事情我都要记录下来,就是这样。

加广:这四百多个人物,你是怎么选择这个人物?你脑子里有个标准吗?

沈嘉蔚:我画了历史人物起码有四百五十个以上, 每一个人,我都知道他们的名字, 我都知道他们的身世,他们的故事, 我放进去有一定的道理, 甚至在最有名的所谓的共产主义国家的领导人,党的领导人和这个主要成员里面,我并不是都画上去了,我只是挑了其中一部分最重要的。

然后,我又把很多位置给了其他不那么很重要的,甚至非常不重要,但是他们里面有大量的知识分子,也有大量的普通党员,我选择的标准就是要服务于我对整段历史的一个把握。

就是这段历史它既是一个巨大的社会实验,它带给了整个人类社会一个巨大的灾难, 同时,它也是使得像苏联、中国这样的国家在工业化方面高速度的发展, 它同时还激励了巨大的一个比例的艺术家,发挥了他们的想象力, 创造了非常辉煌的二十世纪的现代艺术。

我们经常说起共产党国家的艺术,认为都很差, 尤其是苏联艺术斯大林时代的宣传化的那个感觉,但是,人们往往忽略了整个在西方社会那些最顶尖的大师,一个一个爆出来都是共产党员,像毕加索、马蒂斯、里维拉全部都是共产党员,里维拉和西盖卢斯(David Alfaro Siqueiros)还是墨西哥共产党总书记。还有意大利的一个古图索(Renato Guttuso),他一直是共产党参议员,也是意大利最顶尖的艺术家。

就是他们相信这个共产主义梦想吧,这个乌托邦理想,但它要放到一个社会的政策去实施的时候,绝对是不行的,因为这个人性没法改造。 但是,在艺术这个天马行动的世界里面,它起作用,是艺术家创造了很多好作品。

画家沈嘉蔚与夫人王兰的全家福。

照片:Radio-Canada / Submitted by Shenjia Wei

加广:影片不仅是描述了这部作品,也花了很大篇幅提到你的个人经历。比如你的太太王兰,她也是位艺术家,而她因为文革时期的经历太惨痛,所以觉得,根本无法面对。您觉得,在整个文革里面你的状态是怎么样?是什么时候开始意识到这个轰轰烈烈的运动背后的一些问题?

沈嘉蔚: 我跟我的同龄人有一点点不一样, 当时我读书。在我十岁左右我就开始读那个字书,我就读了很多苏联的书,所以,当毛泽东跟莫斯科说再见,goodbye

的时候,闹别扭的时候,我已经对苏联很喜欢了。

我知道就是,中国比苏联落后,所以,我很向往苏联的艺术。

与此同时,我又跟我的上一代不一样, 我对西方一无所知,。

我是带着这样一种心态进入到毛泽东的革命里面来,随着这个年龄增长,我也成了一个崇拜毛泽东的青少年之一。

就是说当他在发动文革的时候,我是全心全意投入的。作为红卫兵,虽然一开始我们被拒绝,但最终还是卷入到这个洪流中间。

但是在那个时候,我们也跟当时的一大批的红卫兵一样。我们流传一个马克思回答女儿的一些问题。其中最重要的一个问题,就是说:你的信条是什么?马克思回答:怀疑一切。

但在文革时期,怀疑一切你是不可以深究的,你要深究,你怀疑毛泽东思想?那你完蛋了。但是大家心照不宣, 怀疑一切,那么这种怀疑一切,保持了我一生,这个是最早的一颗种子。

另外呢,因为我非常喜欢读翻译的书,但毛泽东在我17岁, 1965年的时候关闭了所有的图书馆。

记得那时候,我每个月都会做一个梦,就是在书店,看到很多我喜欢的书,可是最后我无论如何也无法把它们带出书店。后来发展到,我做梦的时候已经知道,这些书我是带不出去的,就到了这种程度。

所以,最后逼得我们,在文革乱套的时候, 都从图书馆从窗里爬进去,把书偷出来,我们把它叫普罗米修斯盗取火种。

我当时盗出来的书有两本,对我后来的人生影响非常大。

一本书是两个加拿大共产党员回忆,写的白求恩的一生, 叫做《外科手术刀就是剑》,翻译是一位从美国回来以后就放在牢里面很多年的人。这本书描述了一个跟当时被神化和中国化的白求恩大仙完全不同的一个白求恩,非常人性化, 这个人影响我一生。

第二本书是雨果的《九三年》,里面写了一个非常有意思的故事。那里面有一句话很重要,叫做在绝对正确的革命之上,还有绝对正确的人道

—— 这个是对于我们这些完全不懂人道主义的红卫兵来讲,这是一课,我终身受用了。

1969年,沈嘉蔚创作毛泽东在一大船上的作品。

照片:Radio-Canada / submitted by Jiawei Shen

加广:从80年代以后,中国艺术家的作品,尤其是比较先锋派的作品, 在国际社会还是挺受注目的,那您自己的感觉,经过了这些年,中国艺术家在国际上的位置有什么特别的变化, 您有怎样感触?

沈嘉蔚:中国的当代艺术发展,我觉得很好。中国艺术创作的自由度在1980年代开始放开, 只要有这么一点自由度,你就可以发现,中国艺术家的创造力都爆发出来了, 这个是非常非常好的一件事情。

现在,自由度有所收紧,但和文革时期相比,还是不可同日而语的。

但是,我个人在80年代初期已经做出选择了。那时候,稍微比我年轻一点,他们都进入了美术学院,我那时候可能还在当兵,无法进入美术学院。

他们已经接触到,整个就是国门一打开以后,西方一百年的现代艺术,一直到所谓的后现代艺术,同时进入到国门。大家都可以重新选择,最早的选择就是可以画变形、 可以画抽象。

那么,我就问自己,我到底喜欢什么东西。后来我想,我喜欢画画,我就是喜欢画逼真的东西,我不要改变我自己。我说,你要掌握这种东西都很难,我当时还在想,我要走什么方向。很快我就把方向确定在历史画上面, 因为我对文革中间的大量的宏光亮的历史画,我嗤之以鼻。

我认为,我有力量可以画出我的心目中的历史画,来改变扭转这种局面,这个促使我就是在我三十四岁的时候,我才进入到中央美院进修。

1987年画出了一张巨大的历史画,叫《红星照耀中国》。这张历史画在中国是轰动的, 因为用的手法,整个手法,整个观念,完全是摒弃了文革的那个模式。它已经影响到一部分的后来的画家,这一点我非常有体会的。我只要回去,一般的人都要跟我说起这件作品。 这件作品现在也是在中国美术馆, 每逢什么十年百年都拿出来展览,所以,这是我的一个变化。

2011年,《红星照耀中国》在澳大利亚展出。

照片:Radio-Canada / sumbitted by Jiawei Shen

加广:您内心觉得,一个好的艺术家应该是什么样子?您的标准是什么样子?

沈嘉蔚:好的艺术家就是要那个画是从你心里面出来的,不要装模作样。每个人的天赋是不一样的,有的人感受抽象的东西更好,有的人感受色彩,有的人他就喜欢表达某种哲学的东西,这些东西我觉得人和人是不一样的。

但是你是什么样你就什么样,你不能够违背自己的能够说的话,去说出别的东西来,只要是内行的人,一眼就知道那个是假的。但是,只要你是真的,不管你是什么风格的,你做出来,都会有你的自己的关注。

加广:如果要您来形容你自己的话,你觉得你是一个什么样的人?什么样的艺术家?

沈嘉蔚:我是一个世界上找不到第二个的艺术家,就是因为我画的东西实际上它不是纯艺术 。所以,我从来不做梦,我要把我的东西放到美术馆去。但是呢,如果有一个馆,它是结合了历史跟艺术之间的边缘的这么一个博物馆,那倒是可以放进去。但是可惜也没有,所以我自己造了一个 。

加广:您在文革也去上山下乡,去深山伐木,这样的经验对您有什么影响?

沈嘉蔚: 对我的影响可能就是把我永远跟最底层的老百姓算在一起。我知道他们是什么样的,他们吃的苦我也能吃,我也不认为我有什么了不起。我始终是这么认为的,就是只不过职业不一样,这一点我从来没改变过。从这个角度上来讲我是个共产主义者。

但是呢,我也知道,就是说我必须要摆脱那种局面。我既然是天生的我是个艺术家,那我要为自己能够更好地发挥自己来创造条件。 所以只要我能够进入到美术学院学习,只要我能够进入到一个可以提供给我创作的环境,那我毫不犹豫我就要利用这个环境去做我的事情。

加广:最后,我们来说说您那幅作品《我为伟大祖国站岗》。它经历也可能就是一个艺术家或者是在一个大的历史背景下的一个缩影。它曾经家喻户晓,但后来被美术馆扔出来,被扔仓库角落,然后再重新捡回来 —— 这样的一个过程。

沈嘉蔚:我这张画两次到纽约展览。第一次是1997年,这张画第一次在纽约展,当时我经济状况还不好,所以根本去不了。

过了十年,纽约的亚洲协会博物馆,那时候的馆长是我们悉尼走出去的一位亚裔,她有一半的中国血统。

她说,中国的当代艺术全世界走红,它的前身是什么样的?它从哪冒出来的? 她带了这个疑问以后,她就想做一个中国革命时期的艺术,就是叫做艺术和中国革命这么一个回顾展。

然后,她花了三年时间找到了一个最合适的人,这个人是谁呢?就是郑胜天老师。因为郑胜天老师是很难得的,我可以说,他也是全球唯一的一个。

从艺术来讲,他是上一代,他比我年长十岁。在文革发生之前,他已经完成了全部的艺术教育,成为一个大学的美术老师。而我那个时候还是一个中学生。

而且,他有这种优势,就是他走遍了全世界。他跟我一样,都是89年都出来了。他又进入到西方的当代艺术这个大的环境里面,又做了很多的成就。

我要着重说的就是,我们所有在中国国内的艺术家,第一次听到一个词叫做Postmodernism,就是后现代主义,就是郑胜天老师从国外带回来,教给我们的。

他1983年从美国进修回来,经过北京给我们进修班的学生做了个讲座,就叫后现代主义。我在想,现在已经进入到后现代主义了,怎么回事?所以,是从他开始的 。

这两位又筹备了三年,然后,就做成了这个展览。这个展览就把我的这个《站岗》拿去又展览了一次。

《华尔街日报》有一个女记者,是一个能讲很好的普通话的一个白人女孩,她是做汉学的。

她就很认真地,先采访了罗中立,然后采访了我。

她问我,你对你这张画,现在你有个什么想法?我回答说,I’m proud,我说我很自豪。听到这个说法,她就吃了一惊,她本来认为我可能会对文革进行一个反省。

我自己也吓了一跳,因为我对文革是全盘否定的,我怎么就说自豪呢?然后,我马上就找到了为什么自豪的这个原因,就是说,我作为一个普通的中学生,在我要考大学的时候,被毛泽东剥夺了这个机会,大学关门了,被迫马上就投身到文革中间去,靠自学仅仅只有几年时间,我就画出了这张画,达到了中央美院毕业生的水准,那我想,我自豪的是我的努力。

我的努力还在于,我对当时的这种红光亮的潮流创了个反调。

这张画,我后来怎么看我也不觉得有什么脸红的地方 。如果我当时是跟着当时的潮流走,我现在看不下去了。当时,所有的脸画出来都是用猪红颜色来画脸的,喝醉酒一样的,但我没有这么做,甚至因为我没有这么做,所以最初在北京展出的时候,我这张两张脸都被总策展人下令,让一个有名望的画家把它改掉了, 那个画家按照他的要求,把战士的画成红颜色,用粉红颜色画。

后来,我的朋友在仓库里找到这张画的时候,已经毁得很彻底了,那张脸掉下来了。后来,我要重新恢复的时候,我就正好把它恢复到我原来的样子,所以我还是很自豪的。

加广:感谢您今天和我们聊了这么多,谢谢。

沈嘉蔚:谢谢你的采访。

沈嘉蔚在《巴别尔》创作现场。

照片:Radio-Canada / submitted by Jiawei Shen