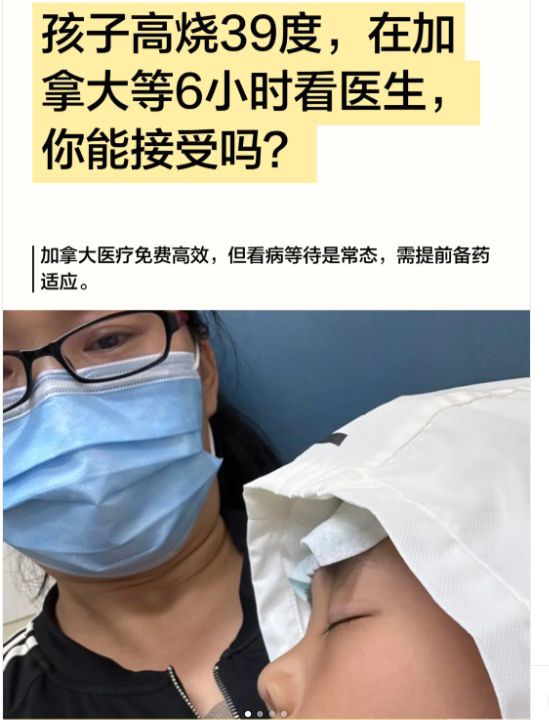

小红书网友@燕子在加拿大发帖说:加拿大医疗免费先进,但医生护士不足,患者需长期等待。初来乍到的我,经历了孩子发烧的漫长等待,深刻体会到“等待”带来的无力感。适应这种“慢”节奏,学会自我照顾,成为家庭健康的第一责任人。

我是生活在加拿大的仨娃妈–燕子,很多人问我,加拿大好不好?医疗是不是像网上说的那么“慢”?

我一直没正面回答,因为没亲身经历,你不会明白那种等待的滋味。初开加拿大的那个冬天,经历的那一夜,我才真的懂了。

记得那是刚来加拿大不久一个飘着雪的周五夜晚,老三突然发烧。体温从37.5℃很快飙到 39.2℃。我赶紧用温水擦身,又喂了退烧药,可温度像失控的列车,一路往上冲。孩子蜷在我怀里,小脸通红,咳的嗓子都哑了,我却只能一次次抚着他的小背,安慰说“没事,妈妈在”。

在国内,这时候我大概已经冲进医院,挂上号,半小时就能见到医生。可在加拿大,你得先打 811进行症状咨询,再被建议去walk-in诊所或急诊。walk-in 当天早就满了,唯一的选择是急诊。

午夜12:00点多,我抱着孩子走进医院。暖气扑面而来,可心却凉了一半–候诊区挤满了人,有人捂着肚子,有人受着外伤,有人咳嗽不止,还有老年人脸色苍白地蜷敦ы终徹书濆天肀咤點凰新椅子上………登记护士听完症状,淡淡地说:“会尽快安排,但前面还有很多人。

“尽快”,在这里是一个相对概念。

两个小时过去了,孩子迷迷糊糊睡在我怀里,额头的热气烫得我不敢松手。我盯着大厅的电子屏,名字一行行跳动,却始终没出现我们的。那种无力感,就像海明威说的那句–“生活总会击垮你,但之后,你会变得更坚强。

凌晨六点多,我们终于被叫进诊室。医生耐心检查,确认是普通病毒感染,叮嘱回家多喝水、多休息,按时吃退烧药。听到只是小病,我心里的石头才落地,可眼泪还是在眼眶打转–不是委屈,而是那种紧绷一夜后,终于松下来的酸楚。

走出医院时,已经是早上,雪还在下。街灯把地面映成橘黄色,我抱着孩子走在空旷的街上,耳边只有脚踩雪的咯吱声。我想起国内的夜市、小诊所、24小时药店,那是另一种生活节奏–热闹、拥挤,但让人觉得“随时有人帮你”。

在加拿大,医疗免费、设备先进、医生专业,这些都是真的。

但它的硬伤也很明显:医生不够、护士不够、病床不够。家庭医生要等几周,大病等几月都常见。急诊会优先处理生命危险的病人,而像感冒发烧这样的“非紧急”患者,等待就是常态。

后来我才慢慢明白,这背后是另一种理念–他们更强调预防、家庭护理、生命质量,而不是快速治疗。换句话说,他们不急,但前提是你得学会自己判断和照顾。

这种节奏,对我们这些从快文化中走出来的人,是巨大的适应过程。我曾经因为这种“慢”焦虑到崩溃,但渐渐地,我开始提前备药、注意饮食和作息,把“健康”放在家庭计划的第一位。因为在这里,你必须先成为自己家里的第一责任医生。

经历六年看病难的经历,让我真正理解了那句话:“等待不是最难的,最难的是,你看着孩子生病,却帮不了他。”

移民的生活,不只是语言、工作、房子,还有这些细微日常里的考验。

值得不值得,没有标准答案,但既然走上这条路,我会学着接受它、适应它。

如果你也在加拿大,或者打算来,你做好面对这种“等待”的准备了吗?你是否也经历过这种漫长的看病等待?

- https://www.xiaohongshu.com/explore/689723b6000000002501f6ec?app_platform=android&ignoreEngage=true&app_version=8.90.4&share_from_user_hidden=true&xsec_source=app_share&type=normal&xsec_token=CBPQ38oeCuf4vGx8MOz1d4Vy4g6JGLBxJ9aGmOfuT4ilk=&author_share=1&xhsshare=WeixinSession&shareRedId=ODk5MjlKOU82NzUyOTgwNjdJOTg8SUdO&apptime=1755952264&share_id=c1b6c4572e0a4f8ab8434d974837747b&share_channel=wechat&wechatWid=cb430f3b0c0f481fc3fd3f6143d8836b&wechatOrigin=menu